膨らむ

ここのところ太陽が膨らんできている気がする。

朝、洗濯物を干すときにビルの隙間から覗く太陽が先週からやたらと視界に入ってきて眩しい。太陽の方をちらと確認してみると心なしか大きくなっているように思える。そういえば十二月だというのに寒気がやってくる気配もなく洗濯物もいまだ短パンやTシャツといった夏物ばかりだ。僕は夕食の席でそのことを妻に話そうとするのだが仕事から帰ってきた妻はずっと職場の男の話ばかりしている。僕は白飯を口に運びながら、うん、うんと相槌を打つ。打ちながらも今日の白飯はやはり水を入れすぎたなと後悔する。おまけにホウレンソウの和え物も塩辛いしカブの味噌汁も煮過ぎだ。そんなことを反省している僕に妻は、ちょっと聞いてるの? と語気を荒げる。僕は妻の話に集中しようとするのだがどうしても白飯の水っぽさが気になってくる。炊飯器ではなく米炊き鍋で炊くようになってからどうもいまいち水加減が分からないのだ。そのうち妻は気分を害したらしく夕飯を残したままシャワーを浴びに行ってしまった。僕は妻の残した白飯を食べながらやはり水を入れすぎたのがいけないのだと思う。そんなこんなで太陽のことはすっかり忘れてしまう。

次の朝太陽はさらに膨らんでいる。遠くに見える建物の幅と同じくらいの大きさだった太陽は今やその建物を飲み込むほどに膨れ上がって存在を誇示している。蒸し暑さが増し、短パンにタンクトップだけ身につけて僕はベランダに洗濯を干しに出たのだがふと鉄の柵に触れたときそのあまりの熱さに飛び上がった。これは尋常ではない地球の大事だ今日こそは妻に話さなければならないという決意を胸に妻の帰りをひたすら待っていたけれど妻はなかなか帰ってこない。夜遅くにやっと帰ってきたと思ったら若い男を連れているので太陽どころではなくなってしまう。聞けば職場の新人で、今日から我々と一緒に住むのだという。あら、昨日話したじゃない、と言われると話をちゃんと聞いていなかった自分が悪かったように思えてきて何も文句が言えない。とはいっても納得いかないので仏頂面で食卓に座っていたのだが、若い男は僕の作っておいた南瓜のポタージュと真鯛のマリネとトマトソースと茄子のラザニアを無我夢中で口に掻き入れ、こんなまるでホテルのてっぺんにある高級レストランのバイキングみたいな食事を毎日食べられると思うと嬉しくて幸せこの上ないです、と目に涙を浮かべながら言った。そんな男の言葉に僕はつい専業主夫としての自尊心をくすぐられて、いやいやこんなの大したものではないのだよ全然こんなものでよいのならいつでも作ってあげるよ何でも食べたいものを言ってごらん下手なレストランよりよっぽどおいしく作ってあげよう、と心にもないことを言ってしまう。手をとりあって喜んでいる妻と男を前に僕は今取り返しがつかない台詞を言ったのではないだろうかと後悔していたが、一つの布団の中で幸せそうに抱き合って寝ている妻と男の姿を見ているとまぁこれはこれでいいことなのかもしれないと思えてくる。そんなわけで太陽のことはすっかり忘れてしまう。

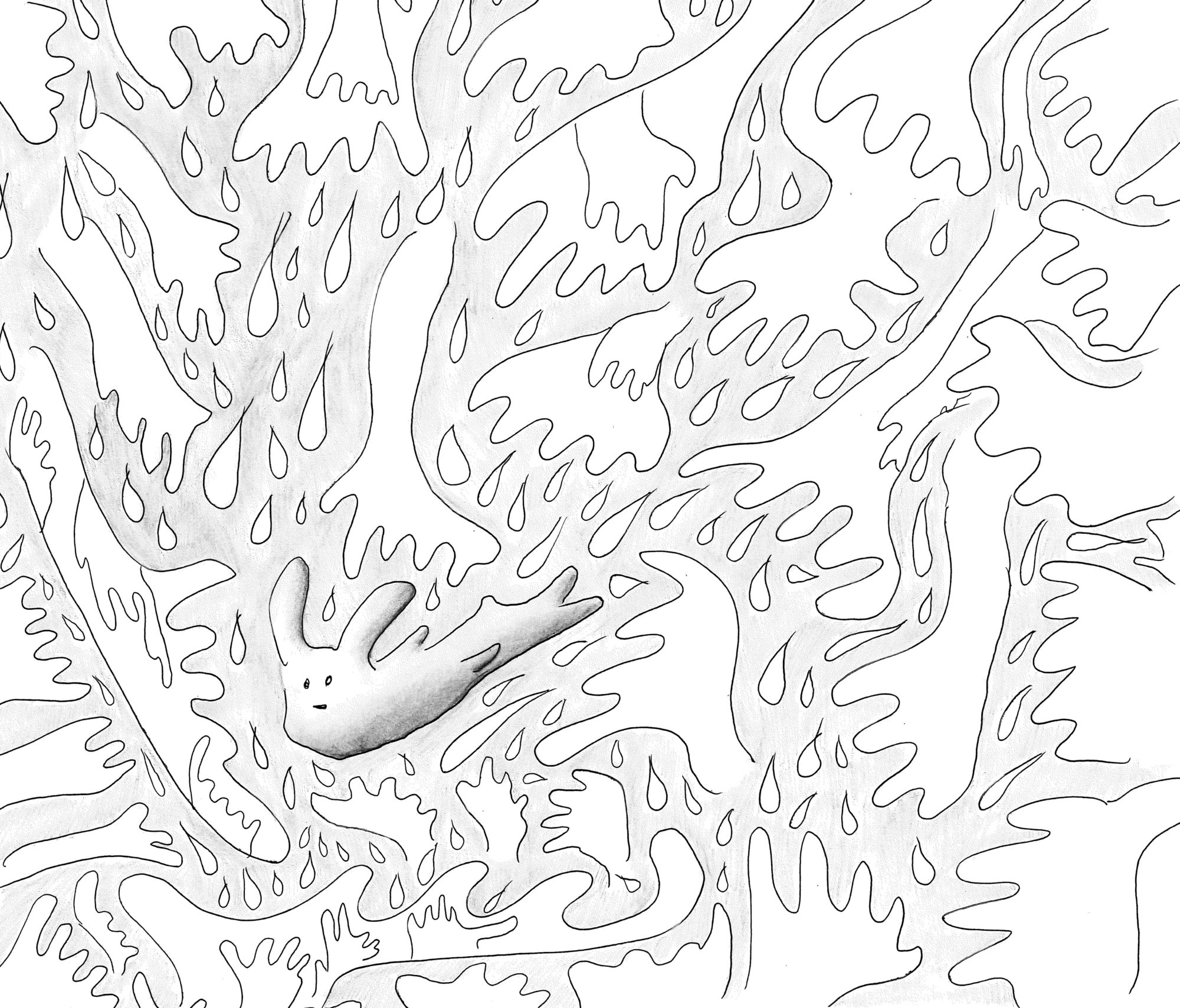

翌朝目が覚めたとき窓から誰かの視線を感じて飛び起きると、覗いていると思ったのは人ではなく窓を覆い尽くすほど膨らんだ太陽だった。黒点がはっきりと見え、輪郭は熱気で揺らいでいる。僕がほったらかしにしている間に太陽はここまで膨らんでしまったのだった。僕は慌てて妻を起こそうと思ったが、せっかくの日曜日にゆっくり寝ているところを早く起こしてしまっては悪いと思い直した。見ると妻と男は顔に大粒の汗をかいている。寝苦しそうに息をする二人が可哀想に思えてきて扇風機を回してやろうと僕は物置から取り出してきた。扇風機を組み立て風が二人に当たるように調整する。カタカタと回る羽の音の中、寝返りを打つ妻の顔がくつろいでいるように見えて安心する。それから僕は男が目を覚ましたとき喜んでくれるように豪華な朝食を準備しておこうと気合を入れる。昨夜寝かせておいたパンの生地をオーブンに入れ、フレンチ風のオムレツを作り、ジャガイモを布で濾して冷製スープにし、最後にトマトを皿に盛って食卓に並べる。あとはパンの焼き上がりを待つだけだ。妻と男はまだ深い寝息を立てている。僕はソファに座って消音にしてテレビをつける。だがどの番組も太陽が膨張しているだとか日本人は避難しているだとかいった緊急報道をしていて面白くないのですぐに消してしまった。何かしなくてはならない大事なことがあったような気がしなくもない。そうだパンを確認しなければと僕は立ちあがり、オーブンのオレンジ色の光の下で少しずつ膨らむパンをじっと見つめる。

(第一詩集『痛くないかもしれません。』より)