Ⅶ 落ちてゆく子供たち–J・D・サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』(野崎孝訳)

そもそもお前は誰だって? いや、僕はもちろんホールデン・コールフィールドじゃないよ。奴さんの兄貴のDBでも、大人になったフィービーでもない。兄弟だとか姉妹だか、僕はそんなに近しかったわけじゃないが、でも全くの他人ってわけでもないな。まあホールデンの話をちゃんと読んだ君なら、そんなこと、説明しなくてたってきっとわかるだろう。僕だって《テーヴィッド・カパフィールド》式の、僕は誰だとか、僕がどこで生まれたとか、僕のチャチな幼年時代がどんな具合だったとか、僕が生まれる前に両親は何をやってたか、とかなんとか、そんなくだんない話はしゃべりたくないんだな。第一、僕は僕の話をするために、こうやってわざわざ喋ってるわけじゃないんでね。

でもさ、こうしてホールデンの話を僕も実際に読んでみて、自分でも驚いたのは、なんだかあの頃のことがひどくなつかしく思えちゃったことなんだな。この頃っていうと、つまり、もう50年以上のことになるんだが、僕は正直言ってずっと読む気は起こらなかったんだ。彼の本が最初に出たときからね。僕はとにかくあのペンシーっていう学校のことが嫌いだった。そこにいた連中や教師たちのことがさ。僕はまあ、16歳のまま歳をとらないわけだけど、ここにきてからも、とにかく奴らをずっと憎んでたんだな。だって僕はあんなこと–あんまりひどくてちょっと口にはできないけど–されたんだから。でも、今回、やっと思い切ってホールデンの話を読んでみてさ、ペンシー高校のことを、好きとまでは言わないが、なんとなく悪くないように思えちゃったんだ。おかしなもんさ。実を言うと今でもどう思ってるのか、自分でもわかんないんだよ。

きっと君もそうだったんじゃないかと思うけど、ホールデンの話を読みながら、実際、僕は何度も笑っちゃったね。まったく。とにかく奴さんの話には、こういう奴いたよな、ってつい可笑しくなるってことがたくさんあったんだ。例えばだよ、放校処分になっちまったホールデンが、部屋に荷物をまとめにいく場面があるだろう? そこに隣の部屋からアックリーの野郎がやってくるわけだけど、ここの登場のしかたなんか、いかにも、って感じなんだな。わざわざ訪ねて来た、とかなんとか、そんなふうに見られるのがいやで、何かの間違いで入って来ちゃった、ってなふうにみられたいらしくて、わざとくたびれたみたいに、やあ、って言ったりして。それで、このアックリーってやつは見た目もひどいし、おまけに性格もひどいもんなんだが、とにかく歯がきたねえんだ。まるで苔でも生えてるみたいな、すげえ歯をしてるっていうんだな、ホールデンが言うにはさ。アックリーが食堂で、マッシュ・ポテトに豆とかなんとか、そんなのを口いっぱいにむしゃむしゃやってるのを見ると、胸が悪くなって吐きそうになったもんだって言うんだけどさ、いや、ひどいね、これには笑ったよ。だって本当にその通りだったんだからさ。

それからさ、ホールデンにはストラドレーターっていうろくでもないルームメイトがいて、実際にろくでなしみたいなやつだったんだけど、こいつの登場シーンも可笑しいんだ。いきなりドアが開いてさ、大あわてにあわててとびこんでくるんだが、確かに奴はいつだって大あわてなんだよ。なんでもが一大事なんだな。それでホールデンのとこへやって来て、両方の頬っぺたを、ふざけ半分にぺたぺたと二つばかし軽く叩きやがったりしてさ。こいつの方は、背が高くって、なかなかの美男子ではあるんだが、中身はだらしないインチキ野郎でさ。部屋の中を上半身はだかのままで歩き回るんだが、自分でもすごくいい身体をしてると思ってるからなんだ。そしてまた、その通りなんだよ。ちゃんと身じまいも整えて、いつだってきれいに見えはする。でもさ、奴がひげを剃るカミソリなんかはいつもすごく錆びててだね、石鹸の泡だとか毛だとかなんとかが、いっぱいくっついてんだ。それに人に頼んで自分の宿題やってもらってるあいだに、自分は女の子とデートしにいったりする調子のいい奴でさ。こういう奴らは外面だけだとはわかっちゃいるんだよ。でもそういう、自分のことをかっこいいと思って見せびらかしてるやつらに限って、実際なかなかカッコよくきまってるってのは、僕としても認めないわけにはいかないんだ。悔しいけどね。

とにかく、そういうインチキの塊みたいな連中ばっかりのペンシーで、ホールデンだけはちょっとばかし違って見えたんだ。ホールデンだって家は裕福みたいだし、着てる服だとかカバンなんかもちゃんとしてるんだけど、でもだからって、貧しい連中のことをバカになんかしなかった。育ちがいいのを鼻にかけちゃいないんだな、彼は。休みの日には女の子と遊びに行ったりしてるみたいだったけど、でも、そういうのをわざわざ自慢したりもしないしさ。ディベートの授業でみんなが僕にヤジを飛ばしてくるなかでも、ホールデンだけは黙って聞いてくれたしね。そんで、奴さんは他の連中のことをよく観察しててさ、気取って勘違いしてる奴らには、おいプリンス、って呼んじゃうような皮肉っぽいところもあって。ホールデンだけは、ちゃんとインチキなもんを見抜いてたんだ。だから僕が腹のなかで思ってることを、彼が代わりに言ってくれるみたいなところがあった。でもなんというか、それだけじゃなくて、彼には愛嬌もあったから、なんだかんだいってみんなに好かれてたね。そういうわけだから、僕は彼に対して、ちょっとしたあこがれみたいなもんを抱いていたわけなんだが、しかし、今こういうふうに、ホールデンの目から話を読んでみると、意外と奴さんは弱いやつだったんだなって思うよ。そんなこと全然知らなかった、僕は。たしかに奴さんには、せわしなくて、落ち着きのないところはあったけど、昔の僕は、ホールデンみたいになりたいと思ってたんだ。だけど、人のことインチキだってすぐ批判する割に、実は自分だって結構そういうところあるよね。すぐ嘘ついたり、ごまかしたりするし、サリーって子のことインチキだって思ってるくせに、思いつきで結婚したくなっちゃったり。しかも彼女のこと怒らせてポイって捨てられちゃってさ。そのうえ女の子を買おうとして、ポン引きに騙されて金取られたときなんか、泣いちゃったりなんかして、正直みっともないといえば、みっともないよね。

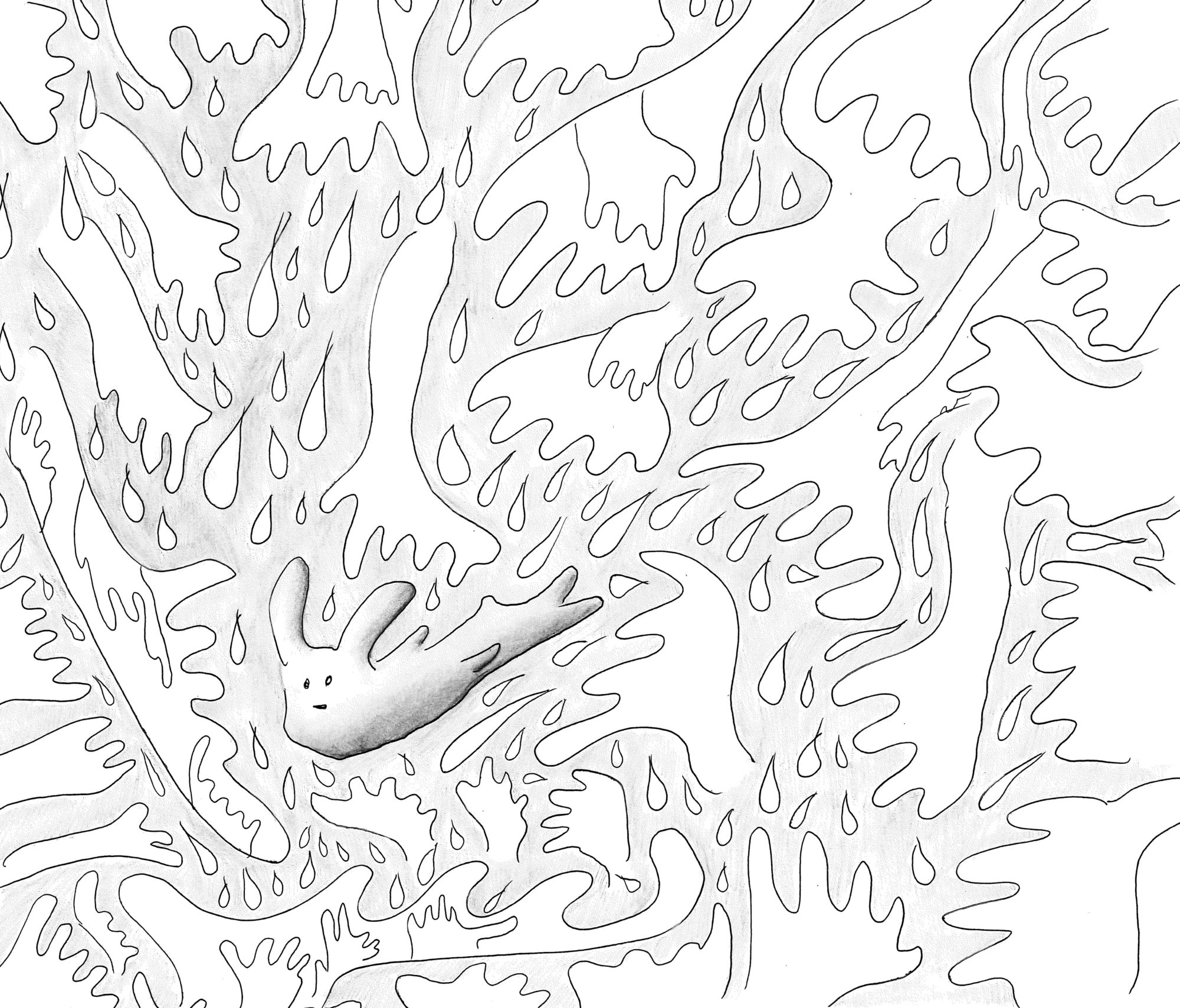

だけど、だからって彼に対して僕が嫌な風に思ってるっていうわけじゃない。まあ、若干幻滅したようなところもないわけではないけどさ。でも、ホールデンはあまりにも、必要以上に、しっちゃかめっちゃかな目にあっていてかわいそうに思えてくるんだ。クリスマス前に学校おっぽり出されて、どこに行っても落ち着いてあったまれなくて、体調崩して下痢するわ吐くわで、なんだか満身創痍だしさ。最後の方なんか、寒くて凍えちゃって、途中で、変な感じになっちゃってるだろ? 五番街を北に向かってどこまでも歩いて行ってたら、突然、とても気味の悪いことが始まり出した、って。街角へ来て、そこの縁石から車道へ足を踏み出すたんびに、通りの向こう側までとても行き着けないような感じがして、自分が下へ下へ下へと沈んで行って、二度と誰の目にもつかなくなりそうな気がした、って。それで彼は街角へさしかかるたんびに、死んだ弟のアリーに話しかけてるつもりになって、アリー、僕の身体を消さないでくれよ。アリー、僕の身体を消さないでくれよ。アリー、僕の身体を消さないでくれよ。お願いだ、アリー、って言うんだな。なんとか姿も消えずに、通りの向こう側まで行きついたところで、アリーにお礼を言うわけだけど、これは相当まいっちゃってるよな。それから、彼はこう言うんだな。いやあ、こわかったねえ。君には想像できないと思うよ、って。でも僕にはちゃんと想像できるよ。そういう、自分が下へ下へ下へと沈んでいっちゃって、向こう側までたどり着けないような気がして、僕の姿が誰にも見えなくなっちゃうんじゃないか、っていう感覚ってのはさ。そうすると、馬鹿みたいに汗が出だして、ワイシャツも下着も何も、ぐっしょりになって、どこまでも落ちて止まらないような気がしてくるんだ。

つまりさ、この本を読んでみてはじめてわかったんだが、当時そういうのは僕だけかと思ってたんだけども、実はホールデンだって僕と同じくらいにとっても孤独だったんだな。彼はいっつも軽口たたいてるし、おしゃべりで人懐っこくて、気に食わないものにはノーっていって、自分の好きなように生きてる、ちょっとせわしない楽しいやつ、みたいな、そんなやつだと思っていたけど、でも、怒りだとか、笑いだとかを剥がしてみたときに、そこにあるのは、深い孤独感っていうか、ひどい悲しみ、みたいなもんだったんじゃないかな。なんとなく、僕にはこのホールデンの語っていることが、ぜんぶ「助けて」っていう叫びに聞こえるんだ。ホールデンは、自分はライ麦のキャッチャーになりたいって言うだろう? なんでも好きなものになれる権利を神様の野郎がくれたとしたら、僕は広いライ麦の畑やなんかがあって、そこで小さな子供たちが、みんなでなんかのゲームをしているところで、そしてあたりには大人がいないから、子供たちが崖から転がり落ちそうになったら、その子をつかまえるんだ、って。ライ麦畑のつかまえ役、そういったものに僕はなりたいんだよ、って言う。素敵な夢さ。でも、正直いうとね、この話のなかで一番落ちそうになっているのは、誰よりもまず、彼なんだよな。それなのに、逆に彼のことを支えようとしてやってるのは、彼の妹のフィービーくらいで、誰も彼のことをキャッチしちゃいない。ストラドレーターには幼馴染の女の子盗られた上に殴られるし、スペンサーのじいさんにはねちっこく説教される。夜遅くいろんなひとに電話かけるから、みんなに迷惑がられてさ。泊めてくれようとしたアントリーニ先生だって、ホールデンは疲れ切って眠いって言ってるのに、うるさい人生論垂れて休ませてくれないし。兄貴のDBだって、西海岸にいっちゃってるしさ。フィービーはあまりにもまだ幼すぎて、泣き出しちゃったホールデンを抱きしめながら、怖がって震えちゃってる。こういうのは、とても悲しいことだと僕は思う。だって、あまりにも救いがないじゃないか。自分が落ちて消えていっちゃいそうなときに、ありのまますべて受け入れてくれるような存在がいないっていうのはさ。僕だって、結局、誰にもキャッチしてもらえなかったわけだからね。

今ホールデンはどうしてるんだろう? 奴さんのことだから、なんだかんだ生き延びて、かろうじて落ちないでやっているのかな。それとも山小屋に隠遁しちゃったかもしれんな。実を言うと、僕はさ、ホールデンからスウェターを借りたままなんだ。返さなくちゃと思っているんだけどね。本当は、あの頃、僕はあんまり彼に話しかけられなかった、というか一度しか話しかけられなかったんだけど、その一度だけ思い切って話しかけたときに、いとことドライブにいくから君のとっくり首のスウェターを貸してくれないか、って頼んだんだ。ホールデンはそんとき歯磨いてて、僕がいきなり話しかけたもんだから、ちょっとばかしびっくりしてたけどちゃんと貸してくれた。でも、僕は窓から飛び降りた時にこのスウェターを着たままでさ。汚してしまって申し訳ないけど、やっぱり借りたものは返した方がいいよね。

これを読んだ今でも僕はやっぱりホールデンが好きだし、ホールデンのいうことにすごく共鳴するよ。ある意味では、僕たちはたぶん似たもの同士でさ、ひょっとしたら、僕はホールデンであったかもしれないし、ホールデンは僕であったかもしれないわけだけど、それでも、ホールデンがあの高校にいたときに、クラスメイトたちに仮にいじめられたとしても、きっと彼なら、飛び降りたりはしなかっただろうと思うんだ。やっぱりホールデンが僕とは違う、と思うのは、彼には、なんといってもいつだってユーモアってもんがあったからなんだ。それは彼にしかない武器なんだな。誰に対してもユーモアを保てるってことはさ、きっと、なんだかんだいっても彼はみんなのことが好きだったんだろうな。他人のことをよく観察していて、インチキだって思っても、僕なら絶対許せなかった人の汚さだとか、欠点だとかを、ホールデンはたぶん、なんというか、愛してもいるんだよ。そういうのは、やっぱり、うらやましくはあるよね。

今、僕がいる場所は、まあ、完全な世界だよ。ここでは人はエゴなんか持たないし、憎んだりもしないし、インチキな奴らもいない。ここちよくて、欲しいものはなんでも手に入るから、ものを奪い合うこともない。みんな穏やかで、知的で、すばらしい人ばかりだ。そしてなにより、最初に言ったみたいに、ここにいれば、時間だってそのままだから、僕は年をとることもない。一歳、一歳と年を重ねていくってことがどんなだったか、もう忘れちゃったよ。死んでから半世紀も経ってるはずなのにね。ここのいちばんいいところは、なんといってもみんながそこにじっと留まっているということだ。きれいなものはなにもかもきれいなままなんだ。あの博物館みたいにね。でもさ、僕は、寒くもないし、暑くもないし、暗くもないし、眩しすぎることもないんだけど、そのかわり、誰にもふれることができないみたいなんだな。こうやって君に話しかけていても、正直君がそこにいるのかも実はよくわからないんだ。ねえ、僕がしゃべってること、君にはちゃんと聞こえているかい? 聞こえているのかな。聞こえていればいいんだけど。ここにいれば、僕が死ぬ前に望んでいたものは、ほとんど何もかも揃っているはずなのに、何かからっぽみたいな気がするのは、どうしてなんだろう?