Ⅰ 悲しき妄想 ———ミランダ・ジュライ『いちばんここに似合う人』(岸本佐知子訳)

ミランダ・ジュライが膨らませる妄想は、風船のように檻の間を抜けて高く高く昇ってゆく。そしていつのまにか膨らみすぎたそれは、ふとした他人との軋轢で弾け、落下し、ゆっくりと沈んでゆく。死にゆくクジラのように。

***

ここにいるわたしたちはみんなちょっぴり変だ。変だ、っていうと語弊があるかもしれないから、わたしたちはみんな閉じ込められているって言った方がいいのかも。例えばわたしは自宅の周りの世界に閉じ込められていて、二十七歩進んだところで足が止まる。家から出られないわけではないから、広場恐怖症ではなくて、恐怖はいつも家を出て二十七歩め、ちょうどネズの木のあたりで襲ってくる。ほかにもいろいろ。別のわたしは子供の頃から、同じ夢を繰り返し見る。いわゆる反復夢と呼ばれるやつ。その夢のなかでは何もかもが崩れ去って、わたしは下敷きになっている。がれきに埋もれて窒息する夢。それで地元のNPO団体に勤めて近所の地震防災グループを引率してるわけだけど、もうずっと恋人なんかいなくて、ときどき電話をかけてくる妹には電話ごしに性的虐待を受けていて、でも妹から性的虐待というのも変だから、何か他に言葉があるのだろう。セックスレスみたいな現代人ならでは的な閉じ込められ方をしているわたしもいる。わたしは、夜、ベッドで彼氏の横に寝て、自分のあそこに信号を送ってみるけれど、まるでケーブルに加入していないテレビでケーブル・チャンネルを観ようとしているみたいな気分になる。だからセックスの代わりにときどき”おっぱい飲み“をする。”おっぱい飲み“というのは仏教とか色へのこだわりと似たようなものでもあり、全然ちがうことのようでもある。というより、おっぱい飲みはそういうのとはそもそもカテゴリーがちがう。他にそのカテゴリーに属しているものとしては、

わたしたちの中の言葉にならない、理由のよくわからない怒り。

それと——

自分には”次の段階“というものがあって、そこへ行かなければならないという感じ。

わたしたちは朝、目をさますと、あああたし/俺、この世界にひとりぼっちで生きてるんだと思い出して、そのたびに愕然となる。そうしたらなんだかもう急に死んじゃいそうな気分になって、目を固くつぶって、息を吸うのをやめて、バスタブにもぐりこむ。わたしたちはものすごく長い時間水の中にもぐっていられるけど、それはバスタブの中だけのこと。オリンピックの種目に、お風呂のお湯の中で息を長く止める競技ってないのかな、と思う。もしそんな競技があれば、わたしたちはきっとメダルを取れるだろう。オリンピックでメダルを取れば、わたしたちが知っているすべての人たちがわたしたちのことを見直してくれるかもしれない。たとえば家族カウンセリングを受けてた時、わたしがひそかに恋していたカウンセラーのエド。彼は掛け値なしにすばらしかった。前はわたしの話なんてちっとも聞いてくれなかったけど、メダルさえ取ればちゃんと話をきいてくれるようになるかもしれない。エドはわたしに言う。君の話が聞きたいんだ。わたしはひとりで話して話して話したおすだろう。話し終わるとエドが言う、まったくきみは天才だ、それに比べて他の連中はみんなアンポンタンだよ。そして彼は、前からずっと君のことが好きだったと言い、彼がわたしの服を脱がせてわたしも彼の服を脱がせて、そうして二人は末永くしっかりと抱き合うかもしれない。エドだけじゃない。ウィリアムだって愛してくれるかも。英国王室のウィリアム王子。もしも太陽系の地図のようなものがあって、星の一つひとつが人間で、人と人との距離を表しているとしたら、わたしの星からいちばん遠く離れた着くのに何光年かかるかわからない彼方にある星がウィリアムだ。

作戦1および2。わたしはまずパブにいく。あちらではバーのことをそう呼ぶのだ。わたしはカウンターに腰かけ、飲み物を注文し、それから”糸を巻き“はじめる。”糸を巻く“というのは、両手にかけた糸を巻きとるみたいに、聞いている人々をぐいぐい引き込んでいくような、そんなお話をすること。わたしは話術でカウンター中の人たちを引き込んでいく。あるところまでいくとわたしは言う、「そこでわたしはもう一度ドアをノックしてこう叫んだの——」するとカウンター中の人たちが声を合わせて言う。「入れてください! 入れてください!」そうすればきっと、友達やボディガードと一緒にきていたウィリアム王子が何の騒ぎだろうと気になりだすにちがいない。彼はいぶかしげな笑みを浮かべて、わたしの方に近づいてくる。それでもわたしは話し続ける。糸を巻く手を休めない。二人の距離はどんどん近くなってくる。そしてわたしの前に進み出たウィリアムは、周囲の声に合わせ、国民を代表して、わたしの胸に、地元のNPO団体に勤めて近所の地震防災グループを引率してる46歳の女の胸にむかっていうだろう。「入れてください、入れてください!」。

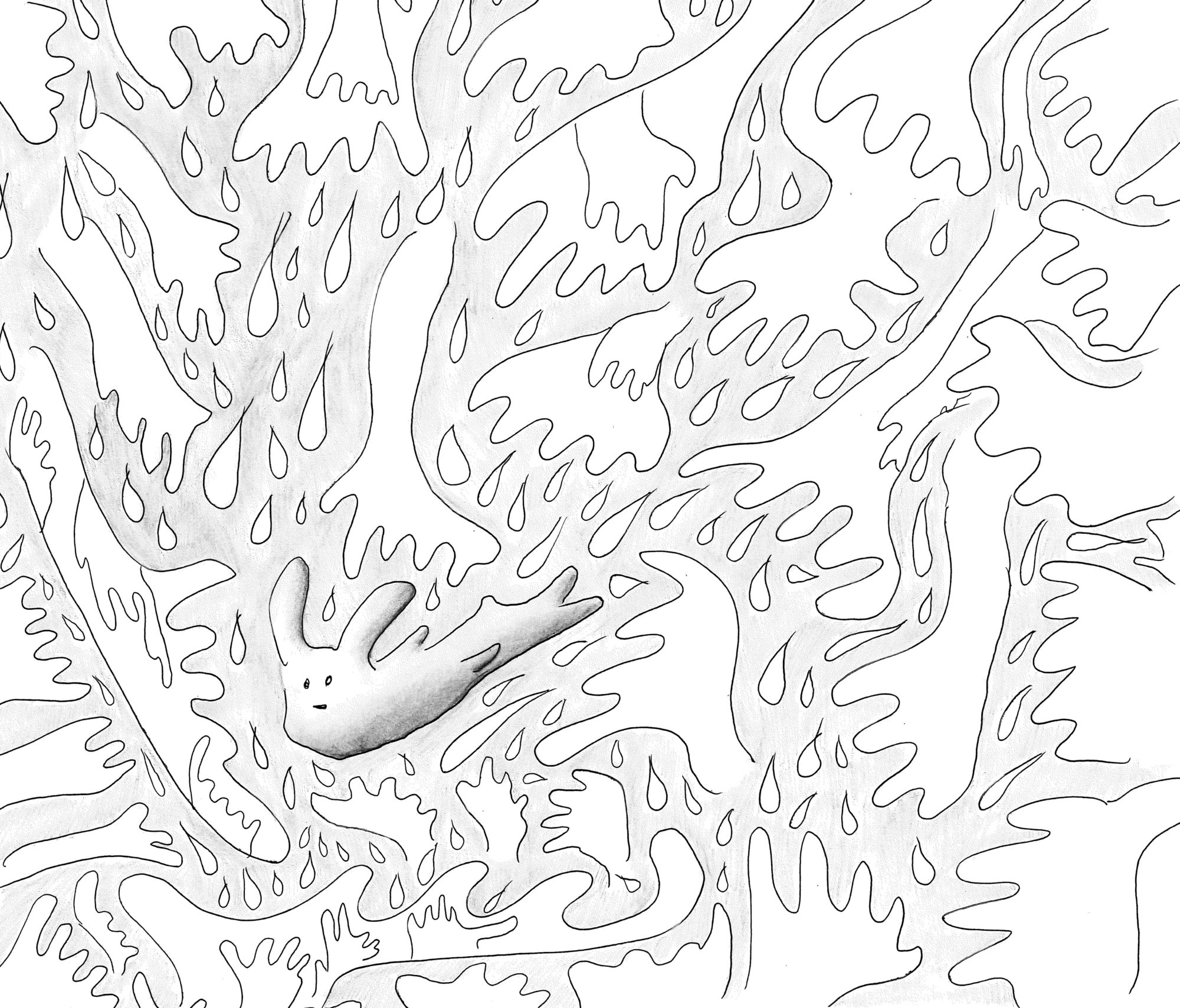

嬉しくて天にも昇る気持ちだ。喜びの塊が膨らみすぎてむちゃくちゃに暴れだしたいような気分。わたしたちは昔からこういうとき変なことをよくやった。たとえばわたしはドアに鍵をかけ、鏡に向かって発作みたいに奇っ怪な動作をつぎつぎやり、自分に向かって狂ったように手を振って、顔をゆがめてブキミで不細工な表情を作る。それはワタシというものの突然の大噴火だ。科学的な用語で言うところの〈最初で最後の打ち上げ花火〉というやつ。カシオのキーボードでF♯と真ん中のCのキーを押しながらイエスと叫んで、わたしたちは人間の枠からはみ出してしまいそうになる。わたしたちの体はぐんぐん上昇して木々を突き抜け、雲の中に入り、宇宙に飛び出して天の川を二つに切り裂き、星も塵も突っ切る。今までなんでこんな簡単なことを怖がっていたんだろう。こんなふうにどんどん想像に空気をいれていけば、世界ってこんなに軽くって、檻から打ち上げられて宙に浮くことができるのに。豚だって空を飛べちゃうかも。いや、豚はちょっと言いすぎた。でも、たとえばそこにプールなんかなくたって、わたしという存在がいるだけできっときっとアパートの床に水があふれてきて、すっごい年よりのエリザベスとケルダとジャックジャックにバタフライまで教えて、立派な水泳コーチにだってなれるのだ。

人はみんな、人を好きにならないことにあまりに慣れすぎている。だからちょっとした手助けが必要だけど、粘土の表面に筋をつけて、他の粘土がくっつきやすくするみたいにすれば、ずっとずっと誰かに知ってもらいたかったことを話せる友だちが近くにできるかもしれない。わたしは子供の頃から、プロの歌手と友だちになりたいと思っていた。ジャズ・シンガーとか。ジャズ・シンガーで、運転が荒っぽいけどすごく上手、みたいな。本当はそんな親友がほしかった。それか、わたしのことが大好きで尊敬してくれる友だち。今の友だちはみんなわたしのことをウザいと思ってる。わたしたちが人からウザがられる要因は、おもに三つある。

留守電を折り返さない。

謙遜のしかたが嘘くさい。

右の二つのことを異常に気にしすぎるあまり、一緒にいる人たちを不快な気分にさせる。

自分を包んでいるウザさのオーラを取り払って、一からやり直したら、ソーイングクラス初級コースの教室で、わたしが後ろの席からそのふわふわの頭を見つめてたエレンだって、急に振り返って、わたしに向かって指を開いて手を差し出してくれるだろう。そうしてわたしはその手をつかんで、朝出る前にキッチンは片付けたけど机の周りだけわざとちょっと乱雑にしておいた自分のアパートに連れてきて、グラスに濃縮還元のオレンジジュースを注いで、そこに本物のオレンジジュースを丸ごと一個入れるという裏技を披露するだろう。彼女が目を丸くして感心したら、暮らしの知恵よ、なんていうつまんない謙遜を言うのはやめて、きっときっとわたしは、あなたがここにいてくれるから人生は楽しいの、あなたがいなくなってしまったら、またしんどい人生に戻ってしまうの、と素直に言えるだろう。そしてまるでお誕生日みたいな一日を過ごして、二人の初めての誕生日、プレゼントは自分たちで、わたしとあなたはそれを何度も何度も開けてはしゃぐだろう。互いの靴をはきっこしてわたしの靴は彼女ののほとんど倍ちかくあって、でもそれもいい感じで、靴だけでなく、足も、体の他のいろんな部分も、何もかもサイズがまるでちがう。脚と脚をくっつけると、それもまた信じられないくらいに大きさが違っていて、わたしたちの好奇心はバラみたいに花開き、もっともっと知りたくなるだろう。お互いの不可知な部分を何もかも、わたしたちはどれほど似ているか、どれほどちがっているのか、本当にちがうんだろうか、もしかしたら誰もちがってなんかいないんじゃないか。稲妻をひらめかせ、暗い海の底に光を届かせ、そしてもう一つの世界を、そこに息づいているこの世のものとは思えない色や模様をした何億という生命の形を、ほんの一瞬でも見ることができるだろう。わたしたちはお腹とお腹を合わせ、唇と唇を合わせ、それもやっぱりちがう大きさで、そして何よりあたたかくって、わたしたちは動きを止め、見つめあうだろう。

けれど、目と目を見つめあうのはとてつもなく危険なことだ。人はどれくらい長いあいだ人を見つめていられるものだろう。いつかは筆をインク壺に戻してインクを足すように、また自分のことを考えなければならなくなる。わたしたちは結局ばらばらの他人なんだ。わたしたちは普段、道行く人々がわたしの車のことをどう思っているかなんて考えてるけど、でも誰もわたしたちの車なんか見ていない。みんな自分の内側を見つめている。誰もが自分や自分の車のことを考え、自分の忙しさと睦み合っているだけだ。どっちみち誰も自分のこと以外には大して関心がないのだ。みんな、相手が自分や自分の知っている誰かを殺そうとしていないかどうかだけ確かめて、そうでないとわかるとまた自分の話に戻ってしまう——自分との関係でついに殻を破れそうな気がするとか何とか。この世界には人間の数だけの物語が存在していて、わたしなんて他の人の物語においては脇役でしかなく、それと同じで、他人なんてわたしたちの物語においては脇役でしかないんだから。

見つめあっていたわたしたちは、どちらからともなく目をそらす。それからまた一瞬、わたしは彼女を見、彼女がわたしを見る。のがれようのない現実が、急に目の前にあらわになる。あれほど恋い焦がれた彼女だって、長い目で見ればわたしの人生においてべつに特別な存在じゃないんじゃないか、という気がしてくる。そこいらの娘。ウィリアムだって、もといた何光年先の星に戻っていくかもしれない。わたしたちは自分の物語から出ていくことも、相手を変えることもできないのだ。イエス(F♯)、イエス(真ん中のC)。だからわたしたちは、手の届く範囲にいる相手を適当にこしらえて、レストランに連れて行ってもらっても、横目でもっと若いかわいい男の子を眺めながら、わざと味にケチをつけて、わざと期待を一から十まで裏切るようなことをして、誰かに何かをしてあげながらその誰かを傷つけてやろうとする。わたしたちみんなが、何も必要としない何かになれたらいいのに。

かくしてわたしとエレンはだんだん多くを語らなくなる。くっつきあっていた体を離し、うっかり転んだだけ、とでもいうようにお尻をぽんぽんと手ではらう。彼女はわたしの家を出て行き、わたしたちの大前提が足元で揺らぎはじめて、頭の中では、逃げて、という叫び声がする。でもだめだ。世界がなだれを打って崩れおちてくる。電気をつけると、目に見えない何かがあとかたもなく消え去って、後にはただ、埃だらけの、百万年くらい掃除してなさそうなリノリウムの床があらわになる。ジャックジャックたちが腕をばんばん叩きつけて泳いでいたそこはプールなんかじゃなくて、空高く打ち上げられた豚は落ちたままどこにも姿が見えなくって、英国の王子はテレビの向こう側でクールなスーツを着て映ってる。ウィリアム。ウィリアムって誰? エレンって誰だっけ?

空想は膨らみすぎて宙で破裂して、フルートの音が急降下するみたいに百年分落下して、その無様な残骸を目にしたわたしたちは、鳴り止まない留守番電話を聞きながら、クロスをつかんでその場でテレビを拭きはじめる。オレンジジュースを飲みすぎたみたいな感じがする。ジュースの酸で、胃が、胃だけでなく体じゅうが、ぼろぼろに溶けてしまいそうで、座ったままじっと動かなくなる。動くと人間の形が崩れて、中から空気が洩れ出しそうだったから。でもわたしたちはいてもいられないくらい悲しくなって、ふいに膝の力が抜けて、床にへたりこみ、英語で泣き、フランス語で泣き、あらゆる言語で泣く。涙は世界共通の言語、エスペラントだから。

顔を洗って、バスルームのバスタブの中にお湯を入れて、わたしはその中にもぐりこむ。そこは粉っぽくて、暖かくしんとしている。わたしはものすごく長い時間水の中にもぐっていられるけど、それはバスタブの中だけのこと。オリンピックの種目に、お風呂のお湯の中で息を長く止める競技ってないんだろうか、と思う。もしそんな競技があれば、わたしはきっとメダルを取れるだろう。オリンピックでメダルを取れば、わたしが知っているすべての人たちがわたしを見直してくれるかもしれない。でも、お風呂のお湯の中で息を長く止める競技なんてオリンピックの種目にはないから、わたしはメダルもとれないし、見直しもなし。あと十五分スタンバってても、何も起こらなかったら、わたしはバスルームのドアを開け、諦めて独りぼっちの現実に帰ろうと思う。ネズの木までの二十七歩の狭い狭い現実に。あと十五分。わたしの体から少しずつ空気が漏れでている。頭がふうっと軽くなり、わたしは自分の体が溶けるイメージを思い描く。わたしはゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、バスタブの底に沈んでゆく。十四分。クジラは死ぬと、まる一日かけて海の底に沈んでゆくらしい。他の魚たちが見守るなかを、巨大な像のように、ビルのように、でもゆっくり、ゆっくり、ゆっくりと。十三分。わたしは意識を集中し、その奥にある本物のクジラに、死にゆくクジラに、思いを届かせようとする。そしてささやく、あなたは悪くない。十二分。意識の奥、夢の底、何もかも崩れ去った世界で、わたしはがれきの下敷きになって、待ち受ける死に向かって少しずつ沈んでゆく。十一分。わたしはがれきの下を這いつくばりながら、突然思い出す。この苦しみ、この死、これがあたりまえのことなのだと。これが生きるということなのだ。人生とはこんなふうに壊れたもので、他のことを期待するほうがどうかしていたのだ、と。

最後の八分。わたしはそのドアを見つめている。食い入るように。救いをもとめるように。息を一つするごとに、時計が一分進むごとに、今にも何かが開きそうだった。一。二。三。四。五。六。七。八。