わたしたちは森の奥に暮らしています。雨をしのいだり、寝起きするための簡素な小屋は作りますが、壁で遮断することはありません。あくまで小屋は森の一部なのです。虫やヤモリは当然のように小屋の中に入っては出ていって、わたしたちが寝転がっていると、鳥や精霊たちの鳴き声、木々の軋む音、雨が葉にあたる音が、蚊帳を通り抜けていきます。わたしたちはやってくるものも出ていくものも、拒むことはしません。ゆっくりと流れる森の時間に溶け込んで生活しているのです。

森は深く巨大で、日が落ちると真っ暗で、ときどき闇夜に出歩いたりすると、果てしなく並んだ背の高い木々が倒れてきてわたしを飲み込んでしまう気がするほど、圧倒的な存在感を持っています。ですが、森はわたしたちが謙虚でいる限り、むやみに傷つけてくることはありません。森はわたしたちに必要な全てを与えてくれます。木の実も果物も澄んだ水も、小屋を建てるのに必要な木材も、森は恵んでくれます。わたしたちは必要な分だけを森から借りて生きています。

森には数え切れないほどたくさんの木が生えていますが、よく見るとその一本一本が異なっていて、あなたが人や建物を区別するのと同じように、わたしたちは木々を見分けることができます。そしてその中には、自分だけの木があります。自分だけの木は別に誰かに決められているわけではありません。わたしたちは、自分だけの木があるのだという事実を教えられるだけで、あとは自分でその木を見つけます。言葉で説明するのはむずかしいのですが、非常に親密に感じる木、それが自分の木です。自分の木に寄りかかっていると、わたしは輪郭が消えて、自分が人間ではなくて木であるような、わたしにも根があり、土から栄養をもらって、空に向かって立ち、風に葉を揺らしているような、そんな気がしてきます。なんと言いますか、自分がその木自身であるような感覚に陥ったら、それは自分の木だと思ってよいでしょう。

自分の木だからといって、所有したりだとか、独占したりだとか、そういうことをするわけではなく、その木は自分の木だと思うだけなのですが、自分の木にすっかりなじんで、寄りかかっていると、ある時、木から実をもらうことができます。ぽとりと、優しく肩を叩くように、実が落ちてくるのです。実の中には一つだけ種が入っていますが、その種はわたしたちの将来のパートナーとなるものの種です。パートナーは異性であるとも限らないし、まして、人であるとも限りません。わたしたちは自分で好きな種を選ぶということはありません。自分の木が、ちゃんとわたしたちにふさわしい種を与えてくれます。わたしたちは与えられた種を受け入れるだけです。

わたしたちはその受け取った種を小屋に持ち帰って、土を入れた鉢に植えてやります。発芽するのにどれくらいの時間がかかるかは人それぞれです。一年や二年、はやければ一ヶ月前後で芽が出てくる人もいるそうですが、わたしの場合、芽が出たのは三年目の春でした。種のあいだは、土を湿らせることを忘れずにこまめに水をやり、日中は外に出して日差しを浴びさせ、夜になれば小屋の中に取り入れます。夏の間は日陰に置いてやり、冬の間は冷えないように布でくるんでやります。パートナーを育てるのは最初から最後までとても手がかかりますが、やはり、発芽するまでが一番大きな試練といってもよいでしょう。なんの変化もない鉢植えを見ているだけというのは、楽なことのようでなかなか辛いのです。いつまでたっても種のままで、育っているかどうかわからない。一見すると、死んでいるようにしか見えない。他の人たちのパートナーが続々と発芽していたりすると、どうして自分のだけまだなのだろう、と焦ってしまいがちです。じっとしていられなくなって、土を掘り返して種の様子を確かめてみたくなったり、逆に、面倒くさくなって完全に放置してしまったりします。ですが、わたしたちは根気強く、見守ってやらなくてはなりません。見るという行為はそれだけで力なのです。見るということは一番最初の、一番基本的な他者への働きかけなのです。

やっと小さな芽が出てきたら、やりすぎないように注意して栄養をやります。パートナーごとにふさわしい栄養の種類は違ってくるので、いろいろ試して自分のパートナーの好む肥料を見つけてやります。そうやってわたしたちは少しずつ伸びてゆくパートナーを気長に育てていきます。体の弱いパートナーのなかには風邪を引いてしまうものもいるし、思春期もあれば反抗期もあります。どんなに大切にしていても、歯向かってこられたり、触ろうとして噛み付かれたりすると、世話をするのが無駄に思えて、自分が無力に思えてくることもあります。でも、どんなことがあっても見捨ててはなりません。どうしてもわたしたちは、自分が与えたら、それと同じだけのものを返してほしいと思ってしまいがちです。でも、森がわたしたちに何もかもを無償で与えてくれるのと同じように、わたしたちも見返りを求めずに、愛情を与え続けることが大切です。与え続けることによって、パートナーは、ぐらつくことのない頑丈な根をはることができます。

そうして、わたしたちは数十年の時間をかけて、自分の木からもらったパートナーを育てます。パートナーが無事に育ち、成人のときを迎えると、パートナーはやっと鉢植えから出て、自分の足で歩くことができるようになります。ちゃんと手間をかけて育てられたものだけが、しっかりと自力で歩けるのです。パートナーが自分の足で歩き出した時、育てた側はすべてが報われます。わたしたちは何ももらわなくていい。パートナーがちゃんと歩いているということ自体が、この上ない幸福なのです。それからわたしたちは結ばれます。結ばれるといっても、とくに何かするわけではありません。わたしたちは互いの体に触れ合うこともしません。パートナーの体はもろく、さわればすぐに崩れてしまうから。愛の言葉を交わすこともありません。わたしたちには愛を確かめ合う文化がないのです。何もしないこと、それがわたしたちの愛のかたちです。何もしなくても自然と感じるもの。わたしたちにとって、愛というものを言い換えるとすれば、それは信頼するということです。信頼し合っていれば、そこに愛があることがわかります。だからわたしたちは常に一緒にいるわけでもなく、寝るのも別で、食事をするのも別です。別々に生活していても、本当に信頼している物のあいだには、特別な行為がなくとも、ちゃんと愛し、愛されているという安心感から、肌さみしさを感じることはありません。わたしたちの信頼は数十年の間の、育て、育てられるという関係性の中で着実に育まれているので、簡単には崩れないのです。

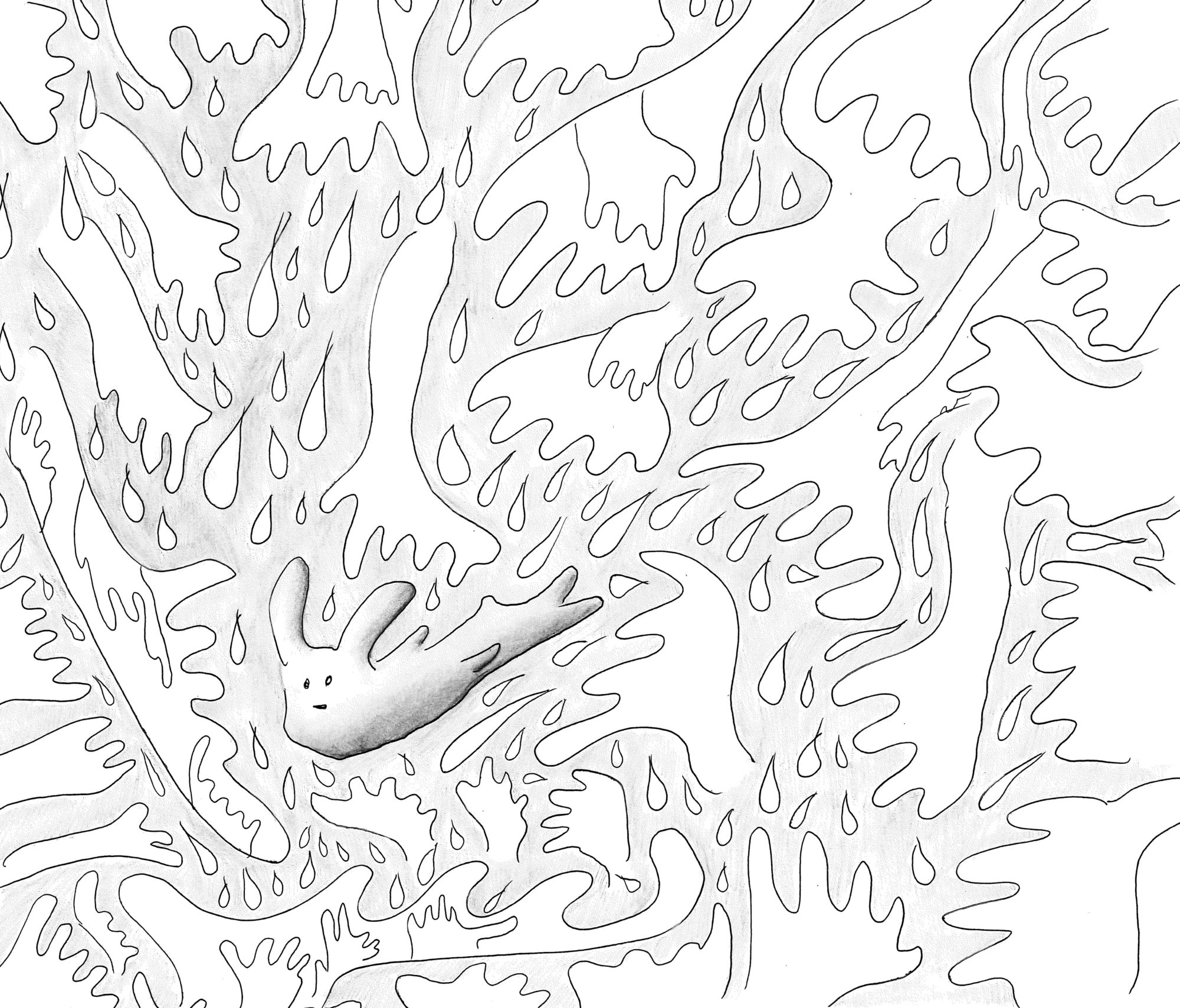

春になると、小屋のどこかに赤ん坊が生えてきます。その場所は人によってみんな違います。お風呂だったり、囲炉裏だったり、縁側だったりします。わたしの場合は、本を開くとそこに小さな指人形のような赤ん坊が丸くうずくまっていました。小さな赤ん坊たちは、かすかに呼吸をし、上下にゆれています。わたしたちはパートナーとともに窓際に立って、その赤ん坊を息で吹き、空に飛ばします。ぜひ、また今度の夏にでも遊びにきてください。夏が終わる頃には、夕日の上にたくさんの赤ん坊たちが舞っているのが見えるでしょう。無数の赤ん坊、無数の姿かたちの違う赤ん坊、そのかたちはそれぞれの信頼のかたちなのです。この森に生まれた新たな信頼たちだけが、毎年空を飛ぶことができます。そして信頼たちは、やわらかに風に流され、着地したところに静かに根付いて、やがて芽を出します。

わたしたちとパートナーとの関係は、それで終わりです。わたしたちのあいだには、ひとつしか子供はうまれません。わたしたちは残りの人生をかけて、パートナーが次第に枯れゆくのをながめます。もちろん、枯れゆくパートナーと同時にわたしたちも老いてゆきます。死んだら、それで終わり。死んだら、物体でしかない。死んだ肉体は森に埋めるだけで、お墓をつくることもない。わたしたちの命というのは、ただすぎてゆくだけのものです。他の国の方々からすれば、わたしたちの生は地味で、わたしたちの愛は淡白かもしれません。でもわたしたちには明確な目的があります。わたしたちにとって人生とは、信頼をつくり、それを次の時代へ飛ばすこと、それ以上でも以下でもないのです。

わたしももう、赤ん坊をだいぶ前に飛ばし終わり、パートナーも枯れて死んでしまいました。たった一人、老いゆく命です。もしかしたら、また自分の木のところに行けば、新しい種をもらうことができるかもしれません。でも、わたしは、二つ目の種をもらおうとは思いません。実際、この森に暮らす人々のほとんどが、たとえ途中でパートナーを枯らしてしまっても、代わりの種をもらいに行こうとはしません。それはたぶん、二つ目のパートナーを育てたとしても、最初のパートナーとの相違点ばかりに目がいってしまうような気がするからだと思います。種のかたち、芽の大きさ、葉の枚数、そのすべてが、最初のパートナーとは違うという記憶を呼び起こし、これは本当のパートナーではないという違和感が自分の胸のうちに膨らんでしまうからでしょう。新たなパートナーを育てても、そこにわたしたちは最初のパートナーの残像を見てしまう。それでは、健全な信頼は築けません。わたしたちの国では、あくまでも、あなたではないといけないという、交換不可能な愛だけが、信頼をかたちづくることができるのです。