走る女

—— 本谷有希子『生きてるだけで、愛。』

深沢レナ

女子高生の頃、なんとなく学校生活がかったるいという理由で体中に生えてるあらゆる毛を剃ってみたことがある。髪の毛、眉毛、脇毛、陰毛。まつげと鼻毛はさすがに無理だった。でもツルツルになって鏡の前に立ったあたしは長い手足と頭の形がきれいなお陰でこれが美だと言い通せばいけそうな気がしたんだけど、やっぱり親には泣かれたし、先生には怒られたし、友達には心配されたり見て見ぬふりをされたし、狂ってるとまで言われちゃったりなんかして、浮きまくった女子高生だった。(「生きてるだけで、愛。」)

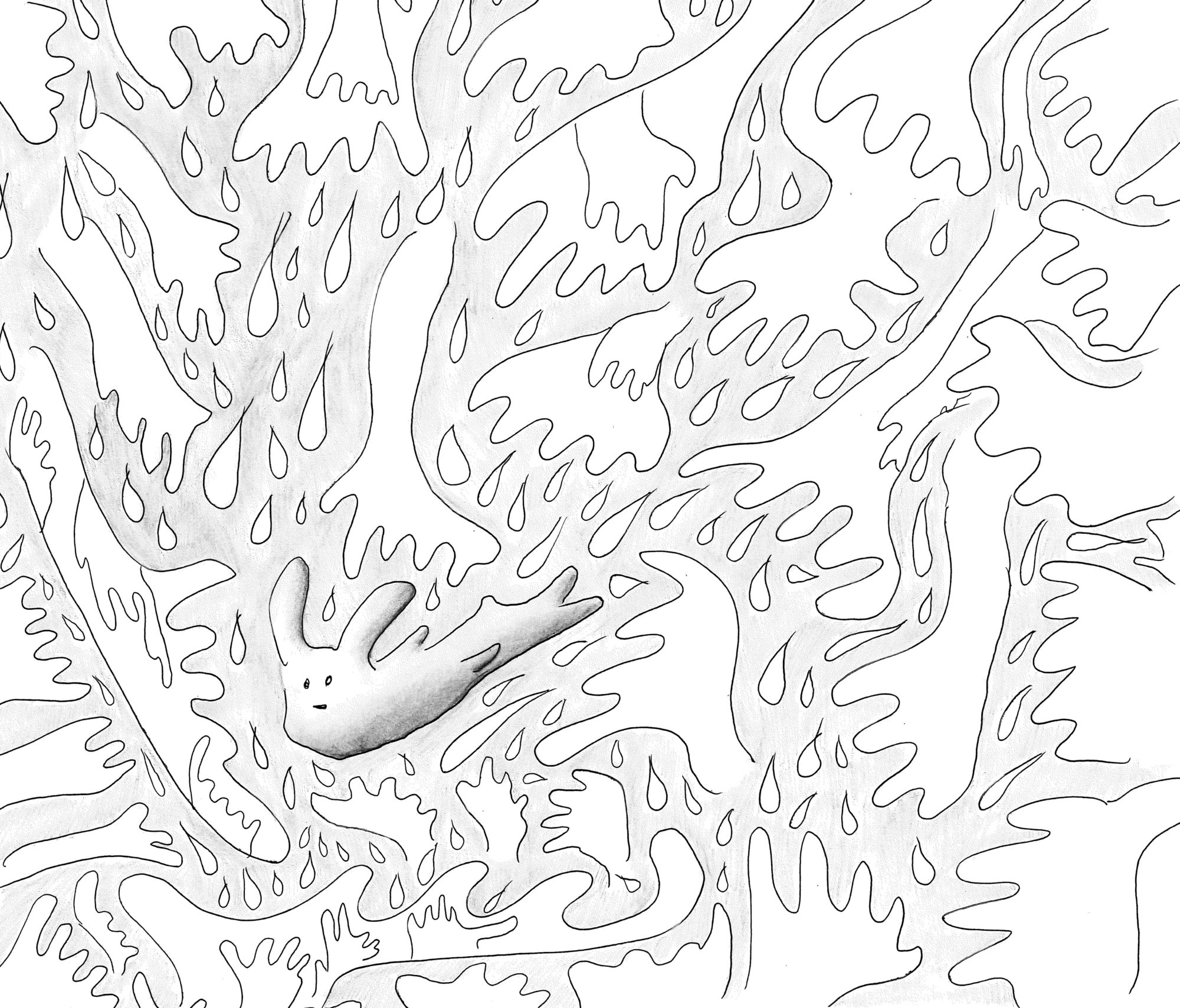

いきなりの全身剃毛エピソードから、ホットドッグの早食い競争。「死ねジャップ!」と罵るフードファイターを通って、シュゴーとおかしな音をたてるエアコンに。止まった? と、思いきやいつの間にか葛飾北斎『富嶽三十六景』のザッパーン!。五千分の一秒の富士山の波。ドーパミンドバドバでやっと追いつくと、時速一七二キロの「ドドンパ」で勢い良く下っていってしまう。

因果関係なく思いついたままエキセントリックに行動する寧子の語りは、その行動以上に強烈で脈略のない言葉を次々と繰り出してゆく。ある冬のわずか数日間の物語を、過剰な比喩、不必要な説明、無駄な固有名詞、長すぎる修飾語を使いながら引き伸ばし、彼女はひとりで語ってやみくもに疾走しつづける。「自分という女は、妥協におっぱいがついて歩いているみたいなところがあって」、「担任が正面から見た新幹線に似ていて勉学に励む気にならないという理由で高校を中退しかけ」、「大体トイレでうなってる声がモンゴルの、高い音と低い音が同時に出るあのホーミーみたいな男にどうやって欲情しろっていうんだよ」、「DNAの段階から地味になることが決定していたかのような男だった」、「受け入れがたい行為に面食らったあたしは、ユニバーサルスタジオのあらゆるアトラクションが公然と水をぶっかけてくる意味の分からなさを目の当たりにした時のようなショックを受けた」。

過眠。メンヘル。二十五歳。

元恋人といまだ一緒に住む家に帰ると、ベタなことに、奥から女の喘ぎ声がばんばん響いてきた。それを聞いて緑色の吐瀉物をぶちまけ、獣のような雄叫びをあげ、ふらついた拍子に、木彫りの悪魔の尖った鼻に頭を突き刺し、鮮血をだらだらと流しながらも、彼女は横にいた津奈木に向かって言う。

「それよりこういう時って思いっきり走りたくなるんですけど」。

寧子は「走る女」なのだ。ほとんど意味のないド派手な言葉の上をめまぐるしく走り続ける彼女が、重おもしく鎮座する富士山にではなくその横のジェットコースターの方に刺激を感じるのも、元恋人の家を飛び出して夜の街を伴走する津奈木を恋人に選ぶのも、昼も夜もひっきりなしにタクシーやデコトラがビュンビュンぶっ飛ばす首都高が目の前にあるマンションに住みはじめるのも、それは、彼女が走ることを属性に持つ「走る女」だからなのだ。

過眠。メンヘル。二十五歳。走る女。

そんな彼女に抵抗するのは、ことごとく、彼女の走りを阻もうとするものばかりだ。度々襲ってくる過眠や鬱のせいで寧子は一日中こたつの中で寝るはめになり、突然落ちるブレーカーは彼女を恐怖に陥れ、エアコンの効かない寒いマンションの暗闇のなかに閉じ込める。津奈木の元カノは彼女を喫茶店に何時間も監禁し、新しく始めたバイト先のオーナーたちは相田みつをヒューマニティーで彼女を自分たちの「家族」のなかに囲い込む。元カノの長い台詞に押しつぶされ、オーナーたちのたくさんの鉤括弧に挟み込まれて、走ることができなくなり機能不全を起こした走る女は、破壊することによって再び速度を取り戻そうとする。

「なに、帰んの?」呆気に取られた顔で訊いてくるオーナーを無視してトイレに入る。タンクの陶器製の蓋を持ち上げて床に叩き付けて派手に破壊し、それから額のみつをの額縁を便器にぶち込んだ。「何やってんだよ?」とオーナーがドアを叩いていたが構うことなく日でボタンを押して一本の曲線が水芸のように空中に飛び上がり始めたのを確認し、トイレから出たあたしは店を一度も振り返ることなく全力で疾走した。

とにかく走ること。男が「ゲロ吐きやがって!」と追いかけてくる前に。「人間だもの」で済んでしまう世界に閉じ込められないように。靴を履いてなくてもいいし、むしろ、全裸でも全然いい。頭から鮮血を流していても、「パルコ死ねパルコ死ね」と叫びながらも、止まることなく走ること。とにかくそうやって全力で走って生きてるだけで、走る女はひとときの読点ののち、やがてささやかな「愛。」という安息にたどり着くのだろう。