笑い男については古くから言い伝えがあって、僕たちも小さな頃から大人たちによって聞かされていました。何年かに一度村に笑い男がやってくる、笑い男は人ではないから絶対に口をきいてはならない、笑い男と喋った子供は連れ去られてしまう、と。けれど大人たちは僕たちにそう注意するわりに、笑い男というものが一体どういうものなのかについては多くを語ろうとせず、ただひたすら笑い男と喋ってはいけないと釘を刺すだけでした。だから結局そんな注意をしたって、子供たちは好奇心を抱くことはあっても本気で警戒することはなくなってしまっているような気がします。僕自身も笑い男というものについては何一つわかっていないのですが、僕が経験し知り得た限りのことをあなたにお話しておこうと思います。

僕たちは小さな名もない国の水車のある村に暮らしています。村での生活は質素で、単調で、かつ過酷です。来る日も来る日も朝早くから暗くなるまで粉を曳き、穀物置場へと上り下りし、薪を割り、冬は雪かきをし、穀物にかじりつこうと隙を狙うねずみたちを追い払う。美しくのどかな村に見えますが、内実は重労働ばかりで僕たちの体は腰も肩も腕や足もいつも痛んでいるのです。村には子供と大人の区別なんかなく、僕も物心ついたときにはすでに労働者の仲間入りをしていました。

ある日、いつも通り粉置き場につもった粉を掃いていた僕は、粉にむせて咳がとまらなくなってしまったので窓を開けて休んでいました。その時ふと、街の方から見覚えのない人影が村に向かってやってくるのが見えました。白と黒の奇妙な帽子をかぶり、顔を白く塗り、真っ赤な口紅で大きく笑った口を囲い、男なのか女なのかわからない奇妙な人物。僕は笑い男の外見について何も教えられていなかったにも関わらず、その人物を見ると瞬時に「笑い男だ」と確信しました。僕は急いで大人たちを呼びに行こうとしたのですが、頭ではそのつもりでいたのにどうしても足が動きません。なぜか急に、笑い男のことは大人たちに教えない方がいいように思えてきたのです。しばらくすると笑い男は消えたようにいなくなっていました。その日の夜、友人たちと集まったときに、笑い男を見たということを恐る恐る告げると、同じ体験をしたのは僕ばかりではなく、友人たちもみんな一人でいたときに笑い男を見たのにも関わらず、大人のところに行こうとすると急にその気が失せてしまった、とのことでした。結局、僕たちは笑い男のことは子供たちだけの秘密にしておこうということに決めました。こうして笑い男はだんだんと僕たちに近づいて来るようになったのです。ドアを閉めていたはずなのに粉置き場にいるときにすぐ後ろに立っていたり、水車小屋の裏で遊んでいるときにじっとこちらを見ていたり。笑い男はきまって子供が一人でいるか子供たちだけでいるときにしか姿をみせません。もしかしたら子供しか姿を見ることができないのかもしれません。

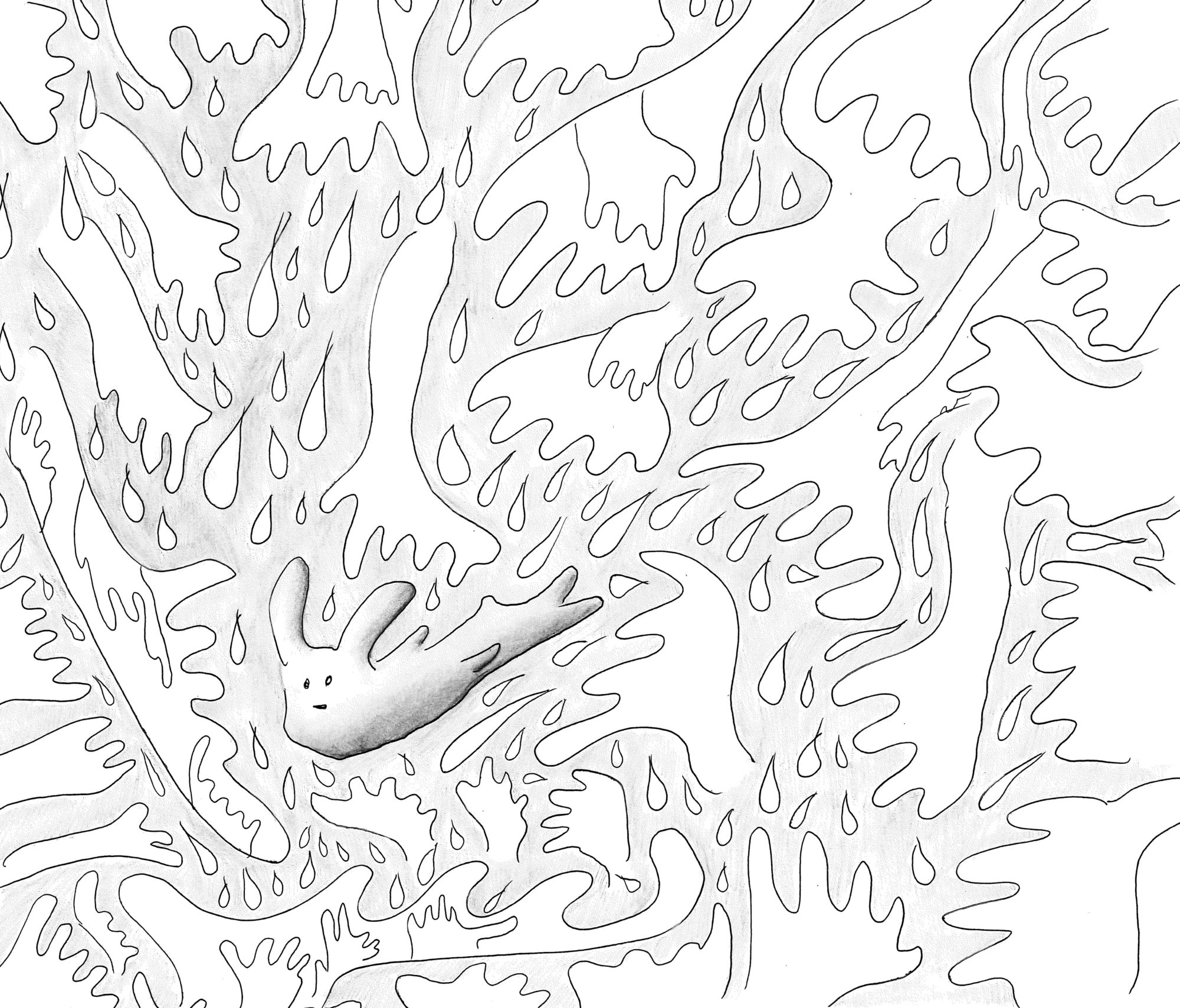

笑い男はこれといって悪いことをするわけではないんです。ただ僕たちの近くにこっそりとやってきて、驚いて声をあげようとする僕たちを制し、いきなり手品を披露するのです。おどけたように両手を開いて何のタネもしかけもないことをみせてから、何もなかったはずの手のひらから風船を取り出して僕たちに渡す。そして同じく何もなかったはずの空中から紡ぐように奇妙な形の笛を取り出して奇妙な旋律を吹く。すると風船は笛の音に合わせて形を変えながら踊り出す。風船は曲が終わるまで踊り続け、笑い男が笛を吹くのをやめると同時にはじけて、その中から、色も形もさまざまな一口大の「物語」の粒が現れる。僕たちが驚いていると笑い男は笑顔を浮かべたまま、どうぞどうぞと言うように物語を僕たちに手渡して、口に入れるよう促してきました。笑い男はすべてを大げさな身振り手振りで表現するだけで声を発するということがありません。どうやら笑い男は口がきけないようでした。だから僕たちは油断してしまうのかもしれない。口をききさえしなければ大丈夫だ、と。そしてまた手品見たさと、何より物語食べたさに、僕たちはいつしか恐怖を忘れて笑い男に会うことを心待ちにするようになっていました。

村での暮らしは貧しくて食事も簡素なものばかりだったから、いつもお腹を空かせていた僕たちにとって、笑い男からもらった物語を食べるのはとても豪華で贅沢なひとときに感じられました。鮮やかな包装紙に包まれた物語を口にほおって、その不思議な味わいを一滴も漏らさないように感じ尽くし、溶けてしまうのが惜しいと思いながらなるべく溶かさないようにそっと舌で転がして、残った包装紙は丁寧に広げてまっすぐに伸ばし、大人たちにばれないように自分の寝室に隠してためておく。毎日毎日終わりの見えない単調な仕事の中で、今日は笑い男からどんな物語をもらえるだろうということだけが僕たちのささやかな楽しみになっていたのです。

けれどもそうやって物語を食べているうちに、それまで感じたことのない薄暗い感情が僕たちの中にかすかに芽生えてきました。それは笑い男の出現と同じくらい突然に、だがしかし、時間とともにくっきりと存在をあらわにしていきました。いつもの食事は味がなくて物足りないように感じ、そのうち口に入れるのもうんざりしてきて、気づけば食事の代わりに物語ばかりを食べていました。でもそれだけでは腹がもちません。僕たちは物語をもらうために自ら笑い男に近づいていくようになりました。おまけに、僕たちは徐々に仕事もする気が起こらなくなってきました。それまでは村の仕事は大変ではあるけれど当然やるべきこととして受け入れていたのに、次第にさまざまな疑問が浮かび上がり、なぜ毎日こんなに働かなくてはならないのか、こんなに毎日粉を挽いたところでいったい何の意味があるというのか、自分はこの閉鎖的な村で一生を終えてしまうのだろうか、などと考え、この村で生きること自体がばかばかしく感じられてきて、いっそこの村を出て外の世界を生きてみたいと思うようになってきたのです。そうした気持ちから子供たちは少しずつ大人たちに反発するようになり、仕事をさぼって大人たちに殴られては、より一層、この村に縛りつけられている自分たちの運命に対して怒りを燃やすのでした。

笑い男がやってきてから65日が経ったとき、ある事件が起こりました。子供の一人が親からひどい折檻を受けて肋骨を折られたのです。このことによって子供たち全員の大人たちへの怒りは頂点に達し、何としてもこの村を出て行く、明日にでも子供たち全員連れ立って出ていってやると心に決め、笑い男に手伝ってもらって大人たちを手品で騙してこっそり出て行こうという作戦を立てました。そのことをお願いするために僕たちははじめて笑い男に喋りかけました。笑い男は返事をするかわりにいつも通り笑っているだけでした。

次の朝はやく目を覚ますと、村が恐ろしいほどに静まりかえっていることに気づきました。どうやら村中の水車が止まっているようなのです。真冬でもないのに水車が止まるなんてことはありえません。不思議に思って足音を忍ばせて寝室を出てみると、床に血だらけのちぎれた手足が点々と落ちていました。廊下を進んでゆくと、食堂のテーブルの上に頭部がありました。両親でした。僕は悲鳴をあげました。と同時に隣の家からも悲鳴が聞こえました。隣の隣の家からも、その隣の家からも、向かいの家からも、村中の子供たちが叫んでいるのが聞こえました。どこの家の大人たちも、子供のいない大人たちも、村中の大人全員が血だらけの肉のかたまりとなり、まるで膨らみすぎて内側から思い切りはじけてしまったみたいに内臓ごとあたりに散らばっていたのです。僕たちは作戦のことなどすっかり忘れて、お母さんお父さん、と口々に泣きわめき、動くことのない自分の保護者のあわれな残骸にすがりつこうとして、でもばらばらになった体のどの部位にすがりつけばいいのかわからなくて躊躇していました。が、その瞬間、自分の足が意思に反して勝手に歩き出し家の外に出て広場に向かってしまいました。もちろん広場の真ん中には笑い男がいて、あの奇妙な笛を吹いていました。

そうして笛を吹く笑い男を先頭に、僕たち130人の子供たちは泣きながら列をなし、村を出て山をぞろぞろと歩きました。止まりたいと思っても、帰りたいと思っても、僕たちは自分の体を思う通りに動かすことができません。僕たちは歩きながら、あんなに憎んでいたはずの大人たちが死んでしまったことに対して、うまく現実を受け入れられず、希望通り村を出られたはずなのに喜べず、どうしてこんなことになってしまったのか、何がいけなかったのか、別に僕たちは殺すつもりはなかったのに、こっそり村を出るだけでよかったのに、笑い男が勝手なことをしてしまったのだ、だから大人たちを死なせてしまったのは僕たちのせいではない、僕たちは悪くないんだ、と思い込もうとしました。そもそも笑い男が物語なんかを僕たちに無理やり食べさせたのがいけなかったのではないか、物語のせいで僕たちは村を出たくなったのだ、それもこれも全部笑い男のせいだ、それまで僕たちはごく平和に暮らしていたのに笑い男がやってきたせいで何もかもおかしくなってしまったのだ、と思うことにし、こいつさえいなければ僕たちは元に戻れるはずだと、ひょこひょこと軽い足取りで先頭をとる笑い男の背中にこの上ない憎悪を抱くのでした。

一日中休むことなく歩き続け、夜になって山の中のひらけた一帯にたどりつくと、やっと、笑い男は笛を吹くのをやめました。僕たちは疲れて座りこみ、小さな子供の中にはすすり泣いているものもいました。笑い男は僕たちをほおって木に登って枝の上でいびきをかいて寝始めましたが、その寝方はあまりにも無防備で隙だらけで、まるで「どうぞ襲ってください」と言わんばかりでした。僕たち年長の子供たちは、鼻ちょうちんを出してぐっすり眠っている笑い男に一斉に襲いかかり、縄で片足をぐるぐる巻きにして、木に結んで笑い男を逆さに吊るし上げました。僕たちは幼いものから年長のものまで揃って悲しみと怒りの叫びをあげながら、丸腰の笑い男に片っ端から石を投げつけ、枝で殴りつけ、汚い罵倒の言葉を吐きつけました。でもどんなに強く殴っても罵っても、笑い男の顔はいつも通り笑ったままで、そうすると僕たちはますます笑い男が憎たらしくなってきてさらに激しく暴力をふるいました。相手を痛めつけてやりたいということだけを考え、どうやったら一番痛いだろうかと思案し、石が笑い男の顔のど真ん中にあたるとみんな歓声をあげる。今考えれば、なんとおそろしいことをしていたのだろうと思うのですが、そのときの僕たちは、大人たちを殺した笑い男を処刑することが絶対的な正義であり、自分たちは神に変わって正しい行いをしているのだという快感のようなものに取り憑かれてしまっていたようなのです。そのときの僕たちは僕たちではなくなってしまったみたいでした。

笑い男がまったく反抗しないことをいいことに僕たちは一晩中笑い男を吊るし上げました。泣いていた僕たちはいつのまにか笑いながら笑い男に暴力をふるい、笑っていた笑い男はいつのまにか笑うのをやめていました。そして誰かが「何か聞こえてくる」と言い、ふとみんなが動くのをやめると、笑い男がかすかに嗚咽をもらしていました。僕たちが笑い男の声を聞いたのはそれが最初で最後でした。僕たちの熱は急に冷め、呆然とその姿を眺めているうちに、笑い男の体はしぼんでいって、どんどん小さくなり、しまいに手のひらの大きさくらいまでになると、まったく動かなくなりました。それは空気の抜けた風船になっていたのでした。

僕たちは自分たちが笑い男を殺してしまったのか、殺してはいないのか、僕たちが殺したものはいったいなんだったのか何もわからないまま、互いに口をきくこともなく黙って山を降りていきました。そして家に戻ると死んだはずの大人たちが生きていて、「仕事をさぼったな」と言って僕たちをしこたま叱りました。僕たちは驚いて何も言えないまま、自分の心の内になんともいえない不快感が渦巻くのを感じました。仕事をしながらも、夜ベッドに横になりながらも、僕たちは勘違いしていたのではないか、僕たちは間違いを犯してしまったのではないかという果てしない問いに苛まれました。僕たちはどこから間違えてしまったのか、笑い男は大人たちを殺してはいなかったではないか、ではあの血だらけの死体はなんだったのか、幻覚だったのか、ならば笑い男の死体も幻覚だったのかもしれない、そもそも笑い男という存在自体が幻だったのかもしれない、そうなると僕たちは何も殺してはいないのかもしれない、僕たちは何も悪くなかったのかもしれない、そうだ僕たちは悪くなかったのだ、と自分に言い聞かせれば聞かせるほど、僕たちの耳の内側には笑い男の嗚咽がへばりつき、脳裏には夜の闇にくっきりと見える宙吊りになった笑い男の白い顔が浮かび、僕たちの体じゅうに笑い男を暴行したときの快感が生々しく再生されてくるのでした。

それから僕たちはもう二度と色とりどりの物語のことも考えることなく、村を出たいと思うこともなく、大人たちに素直にしたがって村の仕事に精を出すようになりました。それは別にこの村の暮らしに意義を見出したからではなく、単純に笑い男のことを思い出したくなかったからです。少なくとも働いている間は余計なことを考えずにすむし、疲れていればすぐに寝ることができる。そうして誰も二度と村の外に出ないまま、あっというまに僕たちはこうして大人になってしまいました。

僕のお話した笑い男のこの話は、僕個人の話であると同時にこの村自体の話でもあります。村の人々はずっと単調な暮らしをしていて、ときどき笑い男がやってくる。笑い男が来てから65日目には決まって子供が折檻される事件が起こり、次の朝には決まって130人の子供たちが笑い男に連れ去られる。どうやら昔から何度も決まって同じことを繰り返しているらしいのですが、笑い男がいったいなんのためにこの村にやってくるのか、どこからやってくるのか、僕たちに何をもたらそうとしているのか、笑い男とは何だったのか、いまだにわかりません。人々は笑い男のことを話したがらないので、僕が知り得た情報はこれしかありません。ふとしたことから笑い男の記憶は、僕らの心の虚ろな穴からひょっこり顔を覗かせて、自分たちに流れる野蛮な血の匂いを嗅がせてくるので、僕たちのあいだでは笑い男の話はタブーとなっているのです。僕たちは、かつて大人たちからそうされていたように、自分の子供たちには、笑い男と喋ってはいけないよ、と言うしかないのです。