そのなかで一緒に泳ぐこと–あとがき

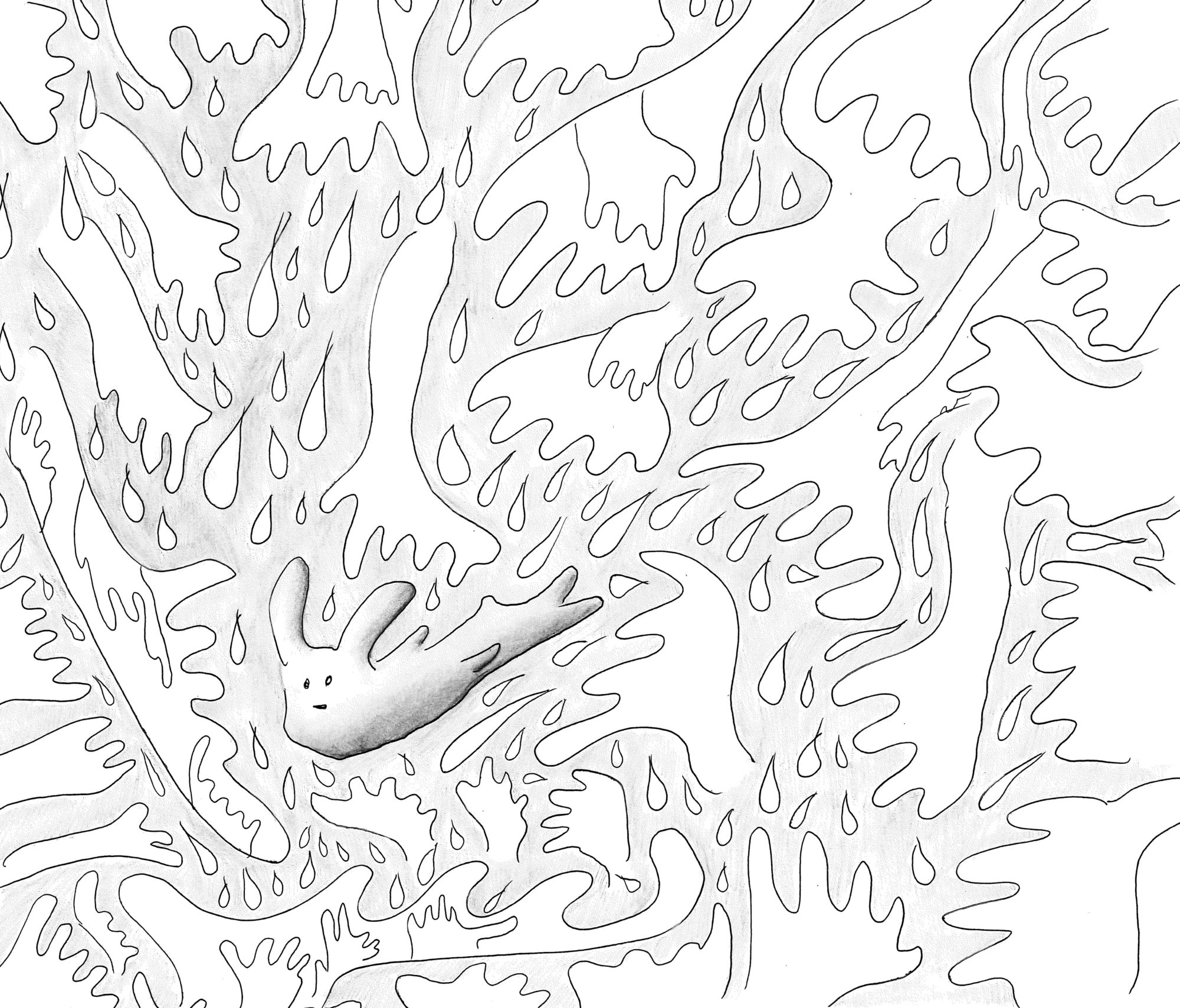

たとえばある本を読んでグッときて、その本について何か文章を書こうとする。自分が感じたことをありのままに誰かに伝えたいと思う。でもその作品について書けば書くほど、論じれば論じるほど、わたしの書いたものは作品そのものから離れていってしまうような、作品に溢れでている魅力を手ですくってそのまま誰かのもとへ急いで運ぼうとしているのに、走っているうちに、一滴、また一滴、と、手のすきまからこぼれ落ちていって、息を切りながら辿りついたときにはわたしの濡れた手のひらしか見せられないような、そんなやりきれなさに襲われることが多かった。

不毛な水運びをくりかえすうちにだんだんわたしは無力感に陥っていった。作品、それも圧倒的な熱量で書かれた作品に対して、それを読むこと以外に読者のわたしたちができることなど本当は何もないんじゃないか。せいぜいできるとすれば、読ませたい誰かをそこまで連れていくガイド役か、白衣にマスクをして作品を解剖する医者ぐらいのものではないか。でもわたしはどちらの資格ももっていないし、あまりやりたくもない。そんなわたしが作品に対してできることがあるとすれば、作品を外から語るのでもなく、作品をバラバラに分解するのでもなく、むしろ、わたしが作品の内側に飛び込んで奥深くまで潜り、底にあるエッセンスのようなものを抽出してくることなんじゃないか。そしてより深く潜るためには、浸透圧を同じにするみたいに、その作家の声にできる限り同化するしかないんじゃないか。

そういうわけで最初に書き上げたのがブローティガンの『アメリカの鱒釣り』論のようなものだった。まだ元気だったころのブローティガンと一緒に泳ぐのはとてもとても素敵なことだったし、どこまでがわたしでどこまでが彼なのかわからなくなるまで混ざり合ってしまうことで、作品固有の「声」を失わずにすむ気がした。それからジョナサン・サフラン・フォアの『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』に思い切り深く潜り、ミランダ・ジュライ『いちばんここに似合う人』ではバシャバシャ遊んだ。結局、全部で十回、九人の作家について、詩と批評のあいだの度合いをかえながら泳いでいる。深さや広さや温度の違う水の手触りをそれぞれ好きなように楽しんでいただければと思う。

以下、各作家について簡単に述べておく。

Ⅰ ミランダ・ジュライ

一九四七年生まれ、ロサンジェルス在住。映像作家であり、パフォーマンス・アーティストでもある。二〇〇五年にカンヌ映画祭でカメラ・ドールほか四つの賞を受賞した長編映画『君とボクの虹色の世界』では、脚本・監督・主演をつとめ、可愛らしいがちょっと変でややストーカーっぽくてかなりコワイ女の人を演じている。

短編集『いちばんここに似合う人』の他、インタビュー集『あなたを選んでくれるもの』などがある。いずれも岸本佐知子翻訳。いずれもやっぱちょっと変。

Ⅱ ジュノ・ディアス

一九六八年ドミニカ共和国生まれ。六歳のときにニュージャージーに移住。短編集に『ハイウェイとゴミ溜め』、『こうしてお前は彼女にフラれる』、長編に『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』がある。後者二つは都甲幸治、久保尚美共訳。

全米批評家協会賞を受賞した『オスカー・ワオ』がよく取りざたされ、英語にスペイン語を混ぜた文体や、ポップカルチャーの引用、ドミニカ共和国の歴史的背景といった視点から論じられることが多いディアスだが、その根底にあるのは登場人物への深い愛情だ。モテるイケメンの兄をもってしまった弟たちの万国共通の苦悩にディアスはそっと寄り添ってくれる。

Ⅲ チャック・パラニューク

一九六二年生まれのアメリカの作家。ウクライナ系の家族に生まれ、ワシントン州バーバンクのトレーラーハウスで育つ。日本では『ファイト・クラブ』以外に読める彼の著作はあまり多くないが、『サバイバー』『チョーク!』『ララバイ』といった作品を池田真紀子が翻訳している(今は絶版)。既存の小説のあり方に強く疑問を呈すパラニュークは、わたしたちの日常に切り込むような鋭いテーマを、アイディアに富んだ語りで描く。

『ファイト・クラブ』はデヴィッド・フィンチャーが一九九九年に映画化したものの方が有名かもしれない。ブラッド・ピットがタイラー・ダーデン役を演じ、今でもカルト的な人気を誇っている。

Ⅳ ブライアン・エヴンソン

一九六六年アメリカ・アイオワ州生まれ。敬虔なモルモン教徒として育つが、一九九四年に発表したデビュー作があまりにも冒涜的すぎるとして破門される。離婚し、職も失った。今ではゲームソフトやホラー映画のノベライゼーションも手がけている。

『遁走状態』『ウインドアイ』の翻訳者の柴田元幸いわく、エヴンソンは「ニュー・ゴシック」ならぬ、「ニュー・ニューゴシック」の筆頭。今日のゴシックのあり方について考える際に最も重要な作家の一人であると思われる。

Ⅴ リチャード・ブローティガン

一九三五年アメリカ・ワシントン州生まれ。父親は不在、母もほとんど家におらず、生活保護を受け、9歳のころから工場で働いていた。貧しくて悲惨な幼少時代を送っていたが、二十歳になると家出をし、たどりついたカリフォルニアで詩人として身を立てるようになる。

一九六七年に発表した『アメリカの鱒釣り』でポストモダン時代の寵児となったけれども、いつしかその成功は忘れられ、一九八四年、四十九歳のときにピストル自殺を遂げた。意味を脱ぎ去り、自由なイメージの世界をつくりあげたものの、少年時代の暗く重い残像からはついぞ自由になれなかった。

Ⅵ 村上春樹

一九四九年京都に生まれ、芦屋で育つ。毎年ノーベル賞騒ぎがおこる。毎日走っている。

Ⅶ・Ⅷ J・D・サリンジャー

一九一九年、ニューヨーク州マンハッタンに生まれる。伝記的事実は本論を参照してください。

新作が心待ちにされるなか、沈黙したまま二〇一〇年に死去した。

Ⅸ 村上龍

一九五二年佐世保生まれ。武蔵野美術大学在学中の一九七六年に『限りなく透明に近いブルー』でデビュー。今ではすっかり「カンブリア宮殿のおじさん」になってしまったが、初期の作品は非常に力強い。

Ⅹ ジョナサン・サフラン・フォア

一九七七年、ワシントンDC生まれ。ユダヤ系アメリカ人作家であるフォアは、口語的で軽い文体を用いながらも、前作『エブリシング・イズ・イルミニネイテッド』では自身の祖父のルーツ・ウクライナの歴史、本作『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』では世界同時多発テロ、ドレスデン空爆といった歴史の悲劇へといつのまにか入り込んでしまうような、軽重合わせもった作風を特徴とする。

奇妙なカタコト英語や、『ライ麦畑』を思わせる少年の語りといったナラティブの面だけでなく、写真の挿入や書き込みといった視覚的効果も行う実験的な作家であるが、「遺された者たちはどう生きるのか」(by 近藤隆文)という切実なテーマを真摯に追い続けている。

ここで扱った作品や作家たちをそもそもどういった基準で選んだかといえば、単純にわたしが「グッときた!」「ハートフル!」と感じたものを集めたわけなのだが、それはつまり言い換えてみれば、人の心というものへの多面的で深い理解だ。彼らは主人公を、そしてあらゆる登場人物を、非常によく観察しながらも価値判断を早急に下して断罪することがない。多面的な人物を多面的なままに描き、人々の持つ弱さをありのまま受け入れようとする彼らの態度は、最終的に「許し」の姿勢となって文章に表れている。

といってもただ一人、村上龍はここに収めた作家のなかでやや異色であるかもしれない。彼はどちらかといえば「許し」ではなく「怒り」の作家だ。それでも彼を入れたのは、やはり村上春樹との関連だった。同じ名字を持ち、同じように港町で育った同年代の彼らを並べて論じることはもはや無意味だといった批判もあるが、村上龍作品においては、嫉妬や、自意識のしがらみ、どろどろとした悪意や憎悪、そして尽きることのない怒りという、村上春樹作品では決して描かれない悪のあり方が描かれており、いわば、同じ名によって印づけられた村上春樹の「影」として機能している作家であるとわたしは考えている。

だがとにかく、集めてみてはじめて浮かび上がってきた共通項は、みな「閉じ込められている」という感覚を強く有しているということだった。彼らは実に多種多様な形で閉じ込められている。自分で籠るものもいれば、誰かに押し込められているものもいるし、外部的な要因によって閉じ込められることを余儀なくされているものもいる。けれども程度の差こそあれ、彼らはみな、その閉塞感からなんとか抜け出ようとして、あるものは妄想やユーモアによって浮遊し、あるものは失敗してさらに閉じこもり、あるものは壁そのものをブチ壊し、またあるものは逆に深く潜ることで壁を抜けようとしている。ここにあるのはそういった閉じ込められることへのさまざまな「破壊」の形態なのだ。きっかけはバラバラで、現実的なカタストロフィーだったにしても、もっと個人的な次元の問題だったにしても、そこから這い上ろうと汗や血を流し、よりよく生きていこうともがく彼らの切実な姿は、多かれ少なかれわたしたち自身の姿でもあり、だからこそ、わたしは彼らの文学にグッとつかまれ、そして彼らの作品を別の形で再生してみたくなったのだ。

もちろん他にもまだまだ一緒に泳いでみたい作家はたくさんいる、エトガル・ケレット、ネイサン・イングランダー、ジュディ・バドニッツ、リディア・デイヴィス、レイモンド・カーヴァー、トルーマン・カポーティ、ラルフ・エリソン、アンドレイ・クルコフ、アリス・マンロー、是枝裕和……。でもとりあえず、まずは九人と泳いだところで、そろそろあがるか、と、地上に出してみることにした。

こういうふうに作品を論じてみてそれがどのくらい伝わるのかは正直わからない。まったくお手本のないなか手探りでつくりあげたものだからなんだこれは?と不審に思われるだけかもしれない。でも今回の試みによって少しでもわたしが、観光名所になっている湖のほとりで本物のガイドが客につらつらと説明しているなか、その真横を全速力で走り抜け、真っ裸で湖にぶっ込み、ドン引いて騒然としている人々に対し、みんなも飛び込んじゃいなよ!と叫んでいるような、そんなガイドでも医者でもない、なにものでもないなにかに、近づけることになっていれば嬉しい。