Ⅹ からっぽの棺桶を埋めること——ジョナサン・サフラン・フォア『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』(近藤隆文訳)

やかんはどうだろう? 湯気が出たら注ぐところが開いたり閉まったりして口になって、きれいなメロディを口笛で吹いたり、シェイクスピアをやったり、いっしょに大笑いしてくれたりするのは?

小型マイクはどうだろう? みんながそれを飲みこむと、心臓の音が小さいスピーカーから出る仕組みになっていて、そのスピーカーをオーバーオールの前ポケットに入れておけるとしたら? 夜、スケートボードで通りを走ると、みんなの心臓の音が聞こえて、みんなにはこっちの音が聞こえるなんて、ちょっと潜水艦のソナーっぽい。

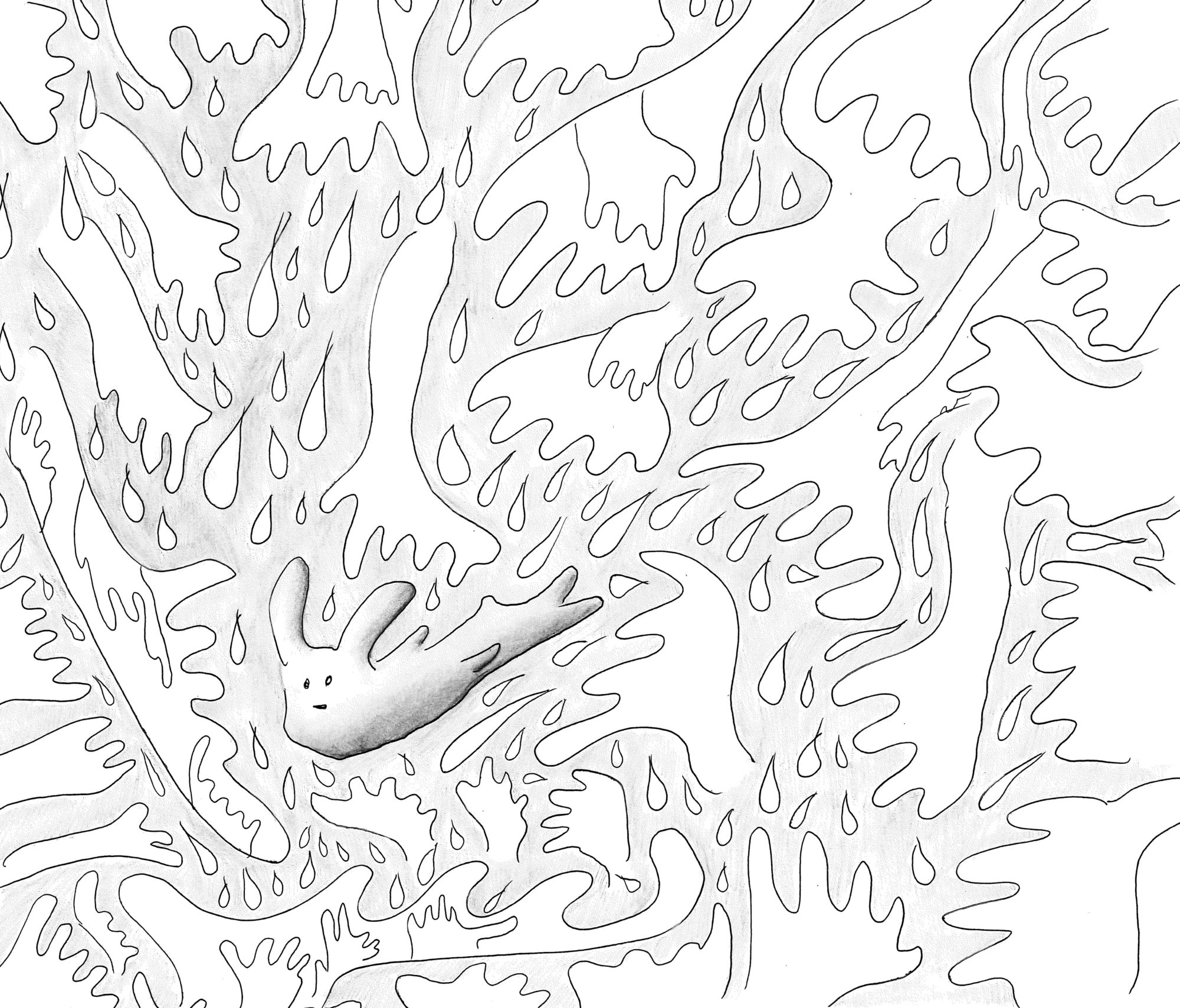

あと、急いで脱出しないといけないことはよくあるのに、人間には翼がない、というか、とにかくまだ生えてないから、鳥のえさをつけたシャツというのはどうだろう?

地球の大きさはずっと同じなのに、死んだ人の数は増えつづけているのって、すごくヘンじゃない? それでいつか人を埋める場所がなくなるだなんて? 去年の九歳の誕生日に、おばあちゃんは『ナショナル・ジオグラフィック』の、おばあちゃんの呼び方でいうと『ジ・ナショナル・ジオグラフィック』の定期購読を申しこんでくれた。『ナショナル・ジオグラフィック』で読んでグッときた話によると、いま生きている人は人類の全歴史上に死んだ人より多いそうだ。

だったら、死んだ人用の超高層ビルを下に向かって建てるのはどうだろう? 生きている人用に上に建てた超高層ビルの下側につくればいい。そしたら地下一〇〇階に人を埋めることができて、まるっきり死んだ世界が生きた世界の下にできる。ときどき考えるのだけど、エレベーターが止まったままで超高層ビルが上がったり下がったりしたらヘンじゃないかな。それで九五階に行きたかったら、95のボタンをおすと九五階がこっちにやってくる。それにこれはものすごく便利で、九五階にいるとき飛行機が下の階にぶつかっても、ビルが地上に連れていってくれるから、その日は鳥のえさシャツを家に忘れてきたとしたって、みんな安全だ。

それはそうと。

ニューヨークにはブラックという名前の人が四七二人いて、住所の数は二一六個だけど、これは当然ブラックさんたちのなかにはいっしょに住んでいる人がいるからだ。というのも、パパのクローゼットに残されてた花びんのなかにはカギの入った封筒があって、その封筒にはブラックって書かれていたから、土曜日と日曜日を使ってブラックという名前の人たち全員を見つけることにした。そのカギに合うカギ穴を見つけることこそ、究極のレゾン・デートル—––ほかの全レゾンのおおもとのレゾン—––になったんだ。

メッセージ1。九月十一日 火曜日 午前八時五二分 誰かいるか? もしもし? パパだ。そこにいるなら、出てくれ。オフィスにかけてみたが、誰も出ない。聞いてくれ、ちょっとした事故があった。こっちは大丈夫だ。この場所から動かす消防を待つよう言われている。きっとうまくいく。状況がもう少しわかったらまた電話する。大丈夫だと知らせたかっただけだから、心配しないように。またすぐ電話する。

うわさに聞くビーバーみたいに発明してばかりでやめられないのも、がっかりの数をかぞえるのをやめられないのも、知らない人たちに手紙を書き始めるようになったことも、それと自分にあざをつくっちゃうのも、とにかく靴が重すぎるからで、というのは、人は一度死んだらずっと死んでいて、何も感じないし、夢を見ることもないって信じてたからだ。だってそれが本当のことで、パパは本当のことを愛していたからだし、本当のことというのは、パパがもう死んでること。

ニューヨークにいるラストネームがブラックの人全員に会うと決めたのも、どちらかというと取るに足らないとしたって、何かではあるし、何かしなきゃならないのは、泳がないと死んでしまうというサメと同じだ。でもパパのカギのカギ穴がうまく見つかったら、発明するのをやめられるかもしれなくて、だからパパがどんなふうに死んだか知る必要があるし、そしたらどんな死に方をしたか発明しなくてもよくなるから。パパの死に方が、どうやって死んだかがはっきりわかったら、何人かの人みたいに、階と階のとちゅうで停まったエレベーターのなかで死んだなんて発明しなくていいし、ポーランド語のサイトのビデオで見た人みたいにビルの外壁をはっておりようとしたとか、ウィンドウズ・オン・ザ・ワールドにいた人たちが実際にやったみたいにテーブルクロスをパラシュートのかわりにしたとか想像しなくていい。ほんとにいろんな死に方があったし、とにかくパパのがどれだったか知らなきゃならないんだ。

メッセージ2。九月十一日 火曜日 午前九時十二分。 また私だ。おまえがいるのか? もしもし? すまない。少しずつ。煙が出てきてる。おまえがいてくれたらと思ってたんだ。そこに。うちに。何があったかおまえがもう知っているかはわからない。ただ。私は。こっちは大丈夫だと知ってもらいたかった。万事。順調。だと。これを聞いたら、おばあちゃんに電話してほしい。私は大丈夫だと伝えてほしい。

お墓に着いてからっぽの棺桶が沈められると、 あなたは動物みたいな声を出した。

あなたのおとうさんのお墓にシャベルで土がかけられた。

わたしの息子のからっぽの棺桶に。 そこには何も入っていないのに。

同じ映像が何度もくりかえされる。

ビルに突っ込む飛行機。

落ちていく体。

ビルに突っこむ飛行機。

ビルに突っこむ飛行機。

崩れ落ちるビル。

ある朝、目を覚ますとわたしの真ん中にぽっかり穴があいているのがわかりました。

スカーフを編みながら、わたしの思いはあちこちさまよいます。 それはドレスデンへ、わたしの思いは父の外套の袖を上っていく。 父の腕はとても太くて強かった。 わたしが生きているかぎり守ってくれると信じていました。

あの日、父は天井の下に閉じこめられていました。 体にかかった漆喰が赤くなっていった。

父は言いました、すべては感じられない。

わたしは天井を父からどかそうとした。

父は言いました、メガネを見つけてくれないか?

わたしは探すわと父に告げました。

それまで父が泣くのは見たことがなかった。

父は言いました、メガネがあれば私も力になれる。

わたしは父に言いました、わたしが助けるから。

父は言いました、メガネを見つけてくれ。

みんなが逃げろと叫んでいました。 残った天井がいまにも落ちてきそうでした。

わたしは父と一緒にいたかった。

でも父が自分を置いていくよう望むのはわかっていた。

わたしは父に告げました、パパ、もう置いていかなきゃならない。

すると父は何か言いました。

それが父が最後にわたしに言ったことでした。

わたしはそれを思い出せない。

夢のなかで、涙が父の頬を上がって目のなかに戻った。

わたしは客間に行って書くふりをしました。 スペースキーを何度も何度も何度も押しました。

鳥たちがもうひとつの部屋でさえずる。

わたしの人生の物語はスペースばかりだった。

からっぽの棺桶。

落ちていく体。

わたしの声はすべてわたしの内にしまいこまれた。

メッセージ3。九月十一日 火曜日 午前九時三一分 もしもし? もしもし? もしもし?

沈黙はガンのように私たちを襲う、その時、私は最後まで言うことができなかった、彼女の名前が出てこなくて、もう一度言おうとしても出てこず、彼女は私のなかに閉じ込められたままだった、おかしい、もどかしい、哀れだ、悲しいと思い、ポケットからペンを取り出して「アンナ」とナプキンに書いた、二日後にも同じことが起き、その翌日にもまたあって、私が話したいのは彼女のことだけなのに、それは何度もくりかえされた、次に私が失った単語は「と(アンド)」だった、たぶん彼女の名前に似ていたからだろう、こんな簡単な言葉を、こんな大事な言葉を失った、私が考えることの意味はまるで木の葉が木から川に落ちるように私から離れて漂いはじめた、声に出して言えた最後の単語は「私(アイ)」、やがて私は私も失い、完全に無言になった。私たちの周りではありとあらゆるものが落ちていった、黒い雨、投下された爆弾、破れた天井、急降下する飛行機、あっけなく崩れ落ちるビル、落ちていく紙、机、体、あの子の父親であり、私の息子であるおまえ、父が最後に言ったことは妻の記憶から抜け落ち、私の唇からは言葉が、「私」が、「と」が、「アンナ」が、落ちて二度と戻ってこなかった、私は自分が上昇しているのか下降しているのかわからない、私たちは暴力的に失わされるばかりだ、私は考えに考えて考える、父を失うこと、恋人を失うこと、姉を失うこと、夫を失うこと、娘を失うこと、息子を失うこと、親を見殺しにすること、家族を捨てること、おまえをなくすこと、広島で、ドレスデンで、ニューヨークで、私たちは失い、残された私たちは空白を通じてかろうじてつながり合っているのだろうか、失くすということ、失ってはならないものを失うということ、死体の入っていない棺桶を土の中に埋めたとして、私たちはいったい何に向かって祈るのか? 私たちは空白を抱え、封筒の中身はないまま、私は決して渡すことのない手紙を延々と書き続け、妻は編みおわることのないスカーフを編み続ける、そしてそれは何に向かって? 私が書きに書くのと同じように、あの子は話しに話すのだ、言葉があの子を流れ落ち、あの子の悲しみの底を見つけようとする、言葉から言葉へと移動してやまない、饒舌であることは失語であることと等しく、「ある」ことはほとんど「なし」のようなもの、あの子は電話をしまいこんで心を隠し、妻はスペースキーを押してばかりいる、私たちはうまく語ることのできない者同士、私は言葉を失い、妻は声を失い、あの子は沈黙を失った。語れない空白を補うためにはどうしたらよいのだろう、私たちは収集する、ナップザックが、スーツケースのジッパーが閉まらなくなるほど満杯に、写真を、タイポグラフィーを、暗号を、数字を、動物を、発明を、ニューヨークじゅうのブラックを訪れてあのカギに合うカギ穴を探すこと、あの子は探すのをやめない、私は考えるのをやめられない、考えに考えて考える、私たちは空白を埋めようと彷徨うが、結局決して埋めることができないまま空白の周縁をいつまでもなぞり続けているだけなのだろうか、考えることは私に何をしてくれたのか?

メッセージ4。九月十一日 火曜日 午前九時四六分 パパだ。もしもし? 聞こえるか? おまえがそこにいるのか? 出てくれ。頼む! 出てくれ。こっちはテーブルの下にいるんだ。もしもし? すまない。濡れたナプキンが顔にかかってるんだ。もしもし? いや。もうひとつのでやってくれ。もしもし? すまない。みんな、おかしくなってきてる。ヘリコプターが旋回していて。そっちのでやってくれ。ああ、そっちだ。これからみんな屋上に上ると思う。頼むから、出てくれ。おまえがいるのか?

夢のなかで、春が夏のあとに来て、秋が冬のあとに来て、冬が春のあとに来た。

夢のなかで、絵描きたちが緑色を黄と青に分けた。

茶色を虹に。

子どもたちが塗り絵帳からクレヨンで色を抜き取り、子どもに先立たれたおかあさんたちが黒い服をはさみで繕った。

時間はわたしが乗りたかった列車から振られる手のようにすぎていった。

わたしがすべてを失うまえの日の夜はいつもと同じような夜でした。

アンナとわたしはとても遅くまで一緒に起きていました。 わたしたちは笑いました。 子ども時代の家の屋根の下にあるベッドのなかの若い姉妹。 窓を叩く風。

壊されちゃいけないものがほかにあるかしら?

夢のなかで、つぶれた天井がすべて頭の上で元どおりになりました。 火は爆弾のなかに戻り、爆弾が上がっていって飛行機のおなかに入り、プロペラは逆にまわりました。ドレスデンじゅうの時計の秒針と同じように、ただもっと速く。夢のなかでは、みんながこれから起こることであやまり、息をすってろうそくに火をつけた。

わたしたちは、わたしたちの上にあるものの話はしなかった。 天井みたいにのしかかっているものの話は。

何年かが一瞬と一瞬のあいだの隙間を通りすぎていきました。

わたしの夢の終わりで、イヴがリンゴを元の枝につけ直した。 その木は土のなかに戻っていった。 苗になって、それが種になった。

神様が地と水を、空と水を、水と水を、晩と朝を、ありとなしをひとつにした。

神様は言った、光あれ。

すると闇があった。

わたしは鳥籠を窓際に持ってきました。

窓を開けて、鳥籠を開けました。

メッセージ5。九月十一日 火曜日 午前一〇時〇四分。パ パだ。もしも パだよ。ひょっとして

れか聞こえ これは私が

もしもし? こえるかい? みんなで

屋上へ 万事 だいじょぶ 順調 すぐぬ

すまない 聞こえる だいぶ

なったら、 おぼえておいて——

私の心は日々刻々と、ばらばらどころか粉々に打ち砕かれていく、私は自分が寡黙だとは、まして無言になるとは考えたこともなかった、もともと物事をくよくよ考えることはまったくなかった、何もかも変わってしまった、私と私の幸せのあいだに割りこんだ隔たりは世界ではなかった、爆弾と燃える建物ではなかった、それは私、私の考え、けっしてあきらめないガンだった、知らぬが仏なのか、私にはわからないが、考えることはあまりにつらい、私は人生について、私の人生や、ばつの悪さ、小さな偶然、ベッドの脇のテーブルに置かれた目覚まし時計の影について考えた。私のささやかな勝利と、私の目の前で壊れていったあらゆるものについて考えた、私はここに座って最後の空白を埋めている、私はアンナのことを考えている、二度と彼女のことを考えずにすむならすべてを捧げよう、私たちはなくしたいものにしがみつくばかりだ、私は私たちが出会った日のことを考えている、私たちは何もかも変わる前の日々のことを考えている、私たちは時間を巻き戻すことを夢見て語り続ける、あの子はわたしのところにやってきてはじめから話した、花びん、鍵、ブルックリン、「パパ」とあの子は言った、「パパ」、あの子は走って電話を持って戻ってきた、「パパの最後の言葉だよ」、メッセージは途中で切れた、おまえはとてもおだやかな声だった、まもなく死ぬ者の声には聞こえなかった、あの子はそこにいたにもかかわらず、出ることのできなかった留守番電話をいつまでもしまいこんでいた、そしてはじめて私になにもかも打ち明けたのだ、あの子は言った、「お墓を掘り起こしたいんだ」、棺桶を開けたら何をするのかと訊ねると、あの子は答えた、「中身をつめるんだよ、当然」、おまえの入っていない棺桶を取り出す、もし埋められるとするならばその空白を何で埋めよう、私たちを覆うあらゆる空白を、スペースだらけの紙を、中身のない封筒を、送らなかった手紙で、巻き戻した物語で埋めていくことはできるのだろうか、巻き戻すとは正しく語り直すことなのだろうか、零れ落ちていった「私」が、「と」が、「アンナ」がゆっくり上って私の口へと戻ってゆき、空襲は空をのぼっていき、アンナの体からは瓦礫が浮いていき、あのビルから落ちるおまえの体は鳥のように上っていくのだろうか、最後の一枚を最初に、最初を最後にしてめくっていけば、落ちていったものたちがビルの中にもどり、けむりが穴の中に流れこんで、その穴から飛行機が出てくるのだろうか、飛行機は後ろ向きにはるばるボストンまで飛んでいくのだろうか、おまえはエレベーターで地上まで行って最上階のボタンをおし、地下鉄まで後ろ向きに歩き駅まで戻ってくるのだろうか、後ろ向きに改札をぬけ、メトロカードを逆に通し、ここまで後ろ歩きしながら『ニューヨーク・タイムズ』を右から左に読むのだろうか、ベッドのなかに戻り夢を逆に見るのだろうか、そして最悪の日のまえの夜の終わりにまた起きだし、後ろ歩きであの子の部屋へ、口笛で「アイ・アム・ザ・ウォルラス」を逆に吹きながらやっていくのだろうか、おまえはあの子のベッドのなかに入り、おまえたちは天井の星を見て、星はおまえたちの目から光を引き戻すんだろうか、あの子は「なんでもない」とさかさに言い、おまえは「なんだ、相棒」とさかさに言い、あの子は「パパ」とさかさに言うと、それは前から言う「パパ」と同じ音がするんだろうか。おまえは第六行政区の物語をあの子に話す、最後の缶のなかの声から最初まで、「愛してる」から「昔むかし……」まで。そうしたらあの子は、おまえは、私たちは

おまえがいるのか? おまえがいるのか? おまえがいるのか? おまえがいるのか? おまえが

全部の超高層ビルの屋上に風車をつけるのはどうだろう?

超高層ビルに根っこがあったらどう?

超高層ビルに水をかけたり、クラシック音楽を聴かせたり、日なたと日かげのどっちが好きか知らなきゃならないとしたら?

やかんはどうだろう?

逆回しにした夢でからっぽの棺桶をいっぱいにするっていうのは? そうしたらニューヨークじゅうの靴が少し軽くなって、歩きながらタンバリンを鳴らさなくてもすむかもしれない。

それはそうと。

毎年、一万羽の鳥たちが超高層ビルの窓にぶつかって死ぬんだって。だったら、ビルにありえないほど近くなった鳥を探知して、別の高層ビルからものすごくうるさい鳴き声を出して鳥を引きつける装置はどう?

そうすれば鳥たちは安全に飛べるんだ。