あなたは海を見たことがありますか? 世の中には一生海を見ることのないまま人生を終える人もいるのだと、聞いたことがあります。海というものを知らないまま死んでいくというのはどういう感じがするのでしょう。わたしが砂漠を知らないのと同じようなものなのでしょうか。海を知らない人と、雪国を知らない人と、都市を知らない人と、砂漠を知らないわたしと、いろいろなところから別々のことを知らない人たちが集まったら、みんなの欠如を集めて世界の地図が作れるかもしれませんね。

なんていう空想は置いといて、とにかく海とわたしたちの話をしましょう。わたしは辛くなったときや、落ち着きたいときは、いつも一人で海を見にいきます。海を見ていると、自分が無条件で受け入れられているような気がするものです。きっと、わたしたちはみんな海から生まれてくるからでしょう。海には太古の昔からのすべての記憶が集まっていて、わたしたちは一人の人間として生まれて海から陸にあがってくるとき、海の記憶から一人分の記憶をすくって、自分の体という容れ物に入れてきます。そしてまた、自分の個人の記憶をともなって、海に記憶を戻します。海とははじまりの場所であり、終わりの場所でもあるのです。

生まれてくるとき、わたしたちの体にはすでに一生分の記憶がそなわっているから、体は重くて地に足がついています。記憶にはさまざまな種類があるけれど、その大半は、言葉によって形づくられています。わたしたちは普段、言葉に置き換えることによって、驚くほど多くの記憶を保管しています。だから地上には言葉をもたない動物はいないのです。わたしたち人間は、生まれたばかりのころ体に言葉がぎっしりつまっているので、他人を見ればやたらと議論をふっかけたり、小難しい単語を使ってなにかと説明したがります。そういう赤ん坊たちを見て、大人や年長の子どもたちは、かわいいかわいい、と笑ってあやします。笑われると赤ん坊たちはムキになってますます声高にまくし立てるのですが、赤ん坊というのは言葉まみれなものなのです。しばらくは身体中から言葉が垂れ流しになるのは避けられないので、おむつをはかせておきます。おむつをはかせておいたところで赤ん坊は喋るのをやめはしませんが、世話がかかるのはほんの1〜2年のあいだだけで、3歳くらいになると、子どもたちはおむつはがしの練習をして、少しずつ言葉を制御できるようになり、早ければ5歳には、すでに自力で意味抜きしはじめる子も出てきます。

意味抜き、といってもあなたには馴染みがないかもしれませんね。文字通り、体から意味を抜くということなのですが、はじめは不必要な言葉から抜き始めることが多いです。せっかくなので、ちょっとわたしがやってみせましょうか。……たとえば、そうですね。では「誤謬」という言葉を抜いてみましょう。わたしの右手の人差し指を見ていてください。だんだんと、こうやって、指先から雫が出てきます。これが誤謬の雫です。この雫がわたしから完全に出ていったら、わたしの中には誤謬という言葉がなくなり、今後一切その単語を使えなくなり、その意味するところも理解できなくなります。……そろそろでしょうか。このくらいですね。このように一単語であれば、だいたいビー玉くらいの大きさになったら十分です。これでわたしの体からは意味が一つ抜かれたことになります。

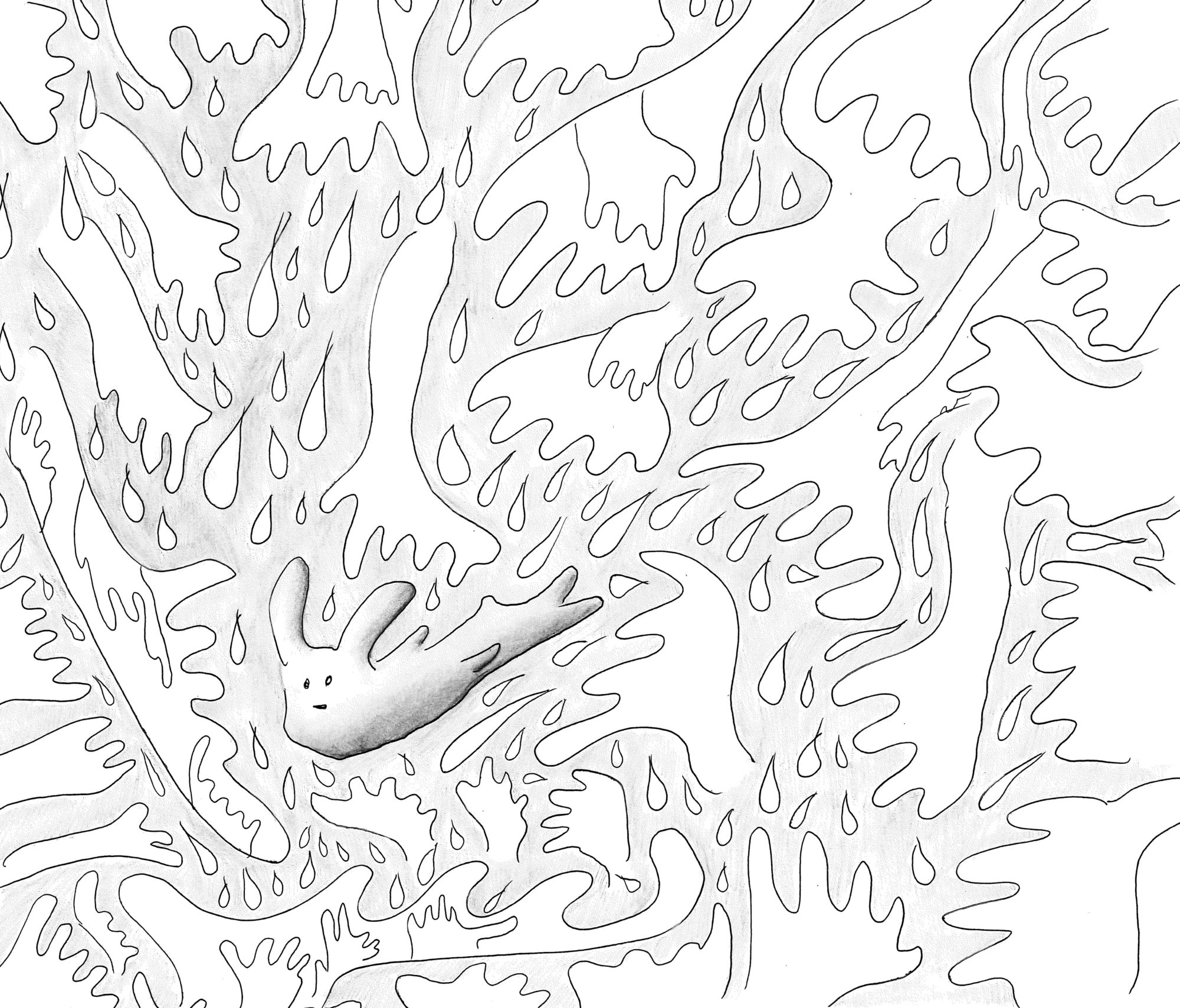

わたしたちの体からは、そのときそのとき、なくすに相応しい言葉が自然と流れ落ちてゆきます。わたしたちは年をとるごとに言葉をなくしていくのです。言葉とは思っている以上に重いものです。言葉をなくすにつれてわたしたちの体は徐々に軽くなり、そのうち宙に浮かぶようになります。わたしはまだ、このように少し浮遊しただけで留まることができていますが、もう何年かたてば、次第にわたしは文章を構築することもできなくなり、わたしが発する言葉は「怖い」「痛い」「好き」といった感覚や感情を表すものばかりとなり、他人に呼びかけたり答えたりすることすらできなくなり、やがて言葉というものをもっていたことも忘れ、この体は止まることなく上昇しつづけるでしょう。そうやって人は少しずつ天にのぼってゆくのです。わたしはまだそんな上の世界を見たことがないので本当のところはどうかわかりませんが、空高く、天の方では、言葉をもたない人間と動物たちが入り混じって暮らしているのだといいます。そこには価値判断がなく、過去と未来といった時間概念もなく、今が何年の何日なのかも知らずに、ただその日その瞬間を生きるためだけにのんびり生きているそうですが、それが生命の本来の姿なのでしょう。わたしたちはあるべき姿に還るのです。そして最後には、わたしたちは言葉以外のありとあらゆる記憶、最愛の人の顔も忘れ、自分たちが自分たちであることすら忘れ、何の意味ももたないまっさらな存在となります。重力から解放され、体の動かし方もわからなくなり、体それ自体もほどけ、すべてが小さな水滴となって散らばり、他から集まってきた様々な命の水滴たちとともに、雲をつくって、いずれ雨になるのです。

よく他の国の人たちには、記憶が抜け落ちてしまうことは悲しくないのか、と聞かれます。なぜ、それが悲しいことなのでしょう? 人を忘れ、人に忘れられることが? 大切な人にわたしのことを忘れられたとしても、大切な人がどんどん無垢で無邪気になっていくのを見ることは、素晴らしいことではないですか? わたしたちはどんどん透明になってゆきます。忘れることはむしろ喜ばしいことです。何かを失うということを、どうしてそこまで悲しまなくてはならないのでしょう? 生まれたてで言葉に満ちていたとき、わたしは満たされているはずなのに、空っぽみたいでした。逆に言葉を失ってゆくにつれて、わたしは空っぽになっていくはずなのに、わたしの体が世界で満ちてゆくような、わたしと世界とが直接繋がってゆくような、そんな気がしてきます。失うということは、あくまで一面的な見方にすぎず、本当のところは、豊かになっているのかもしれません。

聞いたところによると、ある国の人たちは、わたしたちとは逆に記憶を形にして残しておこうとするそうです。わたしたちからすれば、記憶という尊いものを、ただ一人の体のうちや、物の中に固定して閉じ込めてしまうことのほうが悲しいことです。そうして閉じ込めてしまえば、わたしたちはその記憶を広く共有できなくなってしまうのではないでしょうか。わたしたちから抜け落ちた記憶、さきほどお見せしたまるい雫は、小さいけれども確かな重みを持っていて、浮かぶことなく地面に落ち、高いところから低いところへと流れ、最終的には海に辿りつきます。海は常に、もっとも低いところにいて、上から下へとやってくるものたちを等しく受け入れてくれます。海には、すべての人々から抜け落ちた記憶が混ざりあっています。人々の記憶からは、あらたな命が生まれてきます。そして命はまた記憶を海に返す。わたしたちは延々とこれを繰り返します。そうすることによってわたしたちは大切な記憶、多くの人にとって忘れがたい大きな出来事から、他の人から見ればささいでどうでもいいような小さな思い出まで、隔てることなく、捨ててしまうこともなく、わたしのうちに閉ざして枯らしてしまうことなく、いつまでもみずみずしいまますべての人の中に生かしておくことができます。それにそもそも、わたしたちがこうして自分の記憶として大事にしている思い出も、もしかしたら何千年も昔の誰かの雫なのかもしれない。何千年も前の人の記憶も、つい何日か前の記憶も入り混じって時間も距離もなくして同列にある。そう思うとわたしたちは、自分という存在がただ一人のものではなく、すべての人によって成り立っているのだと思えます。わたしたちだけではとてもか弱く心細い生き物ですが、海と繋がることでわたしたちは歴史の一部分となり、わたしたちという小さな点が広大な存在となることができます。自分とは自分の外側に無限に広がっているのだと、何も怖がる必要などないのだと思うと、わたしたちは記憶をなくしながら、安心して天にのぼっていくことができるのです。