かつて砂の国では、言葉を発するということはすなわち血を流すことを意味しておりました。

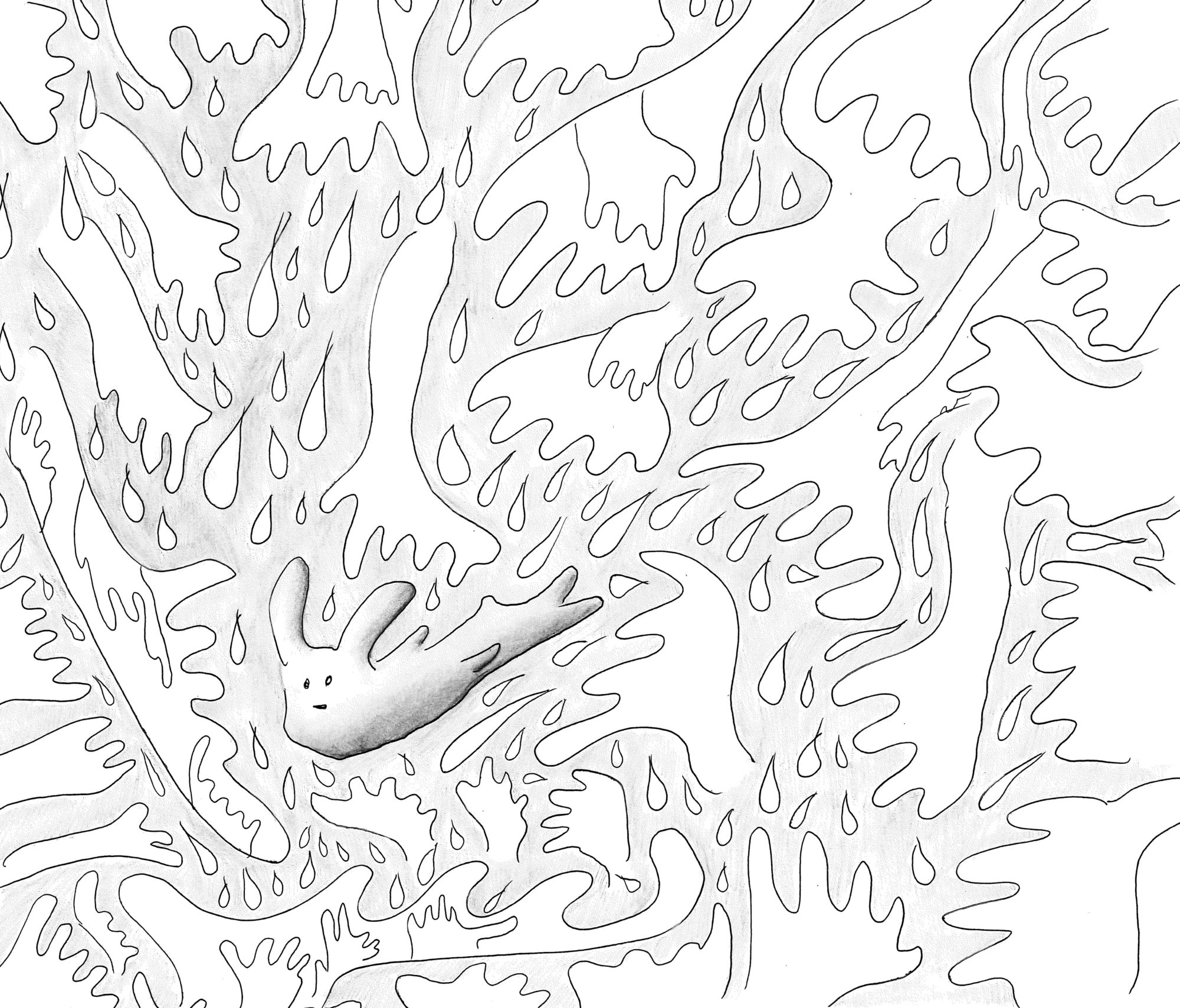

我々砂の国の者たちは言葉を発する際、自分の体の一部を切りつけ血を流すことによって自分の声を手に入れます。喋り続けるかぎり血は滴り続けます。血が滴っている間だけ我々は喋ることができるのです。むろん痛みはあります。しかし砂の民は痛みに強い種族です。それに私は普段は喋りません。今日私がこんなに饒舌になってたくさんの血を流しているのは、どうしても砂の国についてあなたにお話しておきかったからです。

あなたの体も同じ作りかどうかは存じませんが、流した血は空気に触れるとそのうち固まります。我々はこの血と砂とを混ぜて粘土にすることで物を作るようになりました。なにしろ砂の国には僅かながらの動植物と水以外にはただ砂が広がっているだけなのです。砂ならいくらでもありました。我々は砂と血から日常生活に必要なあらゆる物を生み出してきました。壁や座敷、寝床や卓やかまど、皿や器といった日用品。それに加え、怒りのこもった濃厚な血を用いれば鋭利な刃物まで作ることができました。しかしそれらが永遠に在り続けることはありません。砂から作られた物はやがて乾ききって崩れ、生き物たちと同じように自然と砂に還ってゆくのです。およそ人の作り出すものはすべて言葉を発する際に流した血からできているのであり、言葉から生まれてきた物はつまるところ仮そめのものです。所詮言葉は言葉でしかない。ひと昔前まで我々は言葉の無力さを大いに理解しておりました。我々は必要な時にだけ言葉を発し、必要な物だけをその都度その都度作っていたのです。

我々砂の民にとって砂とは絶対的なものでした。砂とは過去に生きていたものたちの亡骸の集合体であり、砂には先人たちが残そうとして奪われた言葉の亡霊が潜んでいるようでした。砂の国ではどこにいっても常に砂が皮膚に纏わりついてきます。どんなにしっかりと扉を締めきっていても衣服で身を隠していても、砂は僅かな隙間から我々を見つけ出してしつこく追いかけてくるのです。時折誰かが高い建物を立てれば見せしめのように巨大な砂嵐がやってきて跡形もなく壊してしまいます。死者たちの圧倒的な存在感。我々砂の民は彼らに畏怖の念を抱くばかりで、逆らうことなど許されてきませんでした。我々は代々ただ砂に頭を垂れ、なんとか短い命を無事に生き抜けることだけを許されてきたのです。

その一方で我々の心の内には、砂に抗いたいという気持ちも昔から密かに引き継がれていたのだと思います。強い日差しが照りつける厳しい環境下、言葉を発する度に血を流さなくてはならず、短命であることを宿命づけられている我々の人生はあまりにも不条理ではないか、と。我々のその思いは着々と蓄積されてゆきました。かつてはおそらく固く禁じられていたであろう試み——血を流すことなく言葉を発し、砂を自在に扱うことができるようにならないものかという無謀な企み——が、はじめは後ろ指を指されながら秘密裏に行われていたのが、いつしか公然と組織的に行われるようになり、いつしか我々皆の希望となり、いつしかその研究を行うことがこの国の最大の事業となりました。血を流す必要のない国を誰しもが夢見るようになったのです。研究中、試行錯誤して多くの言葉を交わしたがために血を流しすぎて砂に還ってしまうものも少なくはありませんでしたが、そういった長年にわたる犠牲の上に、半世紀前ついに血を止める薬が発明されました。

薬を摂取することによって、我々は血を流すことなく言葉を発し、痛みを伴うことなく喋ることができるようになりました。そして代わりに人工の血が作られ、我々は自分の血を使わなくとも物を作ることができるようになりました。年長者の中には、薬や人工の血など神への冒涜だと警鐘を鳴らす者もいましたが、彼らの声は国民大勢の熱狂にかき消されてしまいました。誰しもが競って薬を手に入れようとしました。誰しもが言葉を好きなだけ発することのできることを素直に喜び、好きなだけ物を作ることのできる自由を謳歌しました。質素で飾り気のなかった我々の国の建物には派手な装飾が施されるようになり、我々は建物を密閉し、砂が入り込まない生活を送ることができるようになりました。物は物でしかなくなったのです。

しかし喜びも束の間、それから四半世紀が過ぎた頃、まだ若くどう見ても死期に達していないような人々が突然干からびて枯れ死んでゆくという現象が相次ぐようになりました。変死した者たちは薬を過剰服用した人々ばかりでした。国民は不安に陥りましたが、国は関係性なしと判断し、相変わらず薬を支給し続け国民も服用し続けました。国も国民たちも心のどこかでは危ないと勘づきながらも、もう後には引けなくなってしまっていたのでしょう。ますます多くの人々が同じようにひび割れて死んでゆくようになりましたが、あまりにも頻繁に起き日常茶飯事の光景となったため、国民は死というものに慣れてしまい、やがてほとんど誰も気に留めなくなりました。そして今から数年前、ある医者がある事実を——変死した者たちの死体を解剖して調べたところ、薬を用いることによって排出されなくなった血が一定量たまると、体内で固まって砂となり、その人の水分を内側から奪いとってしまうという検査結果を暴露したのですが、医者の声に応える者など数えるほどしかおりませんでした。血を流しながら声高に訴え、薬の危険性を公にしなかった国を糾弾する医者に対して、同じようにわざわざ血を流して憤るほどの気力を持つ者はもはやいなかったのです。それに、もしかしたら皆そんなことはとうの昔から薄々わかっていたのかもしれません。

我々の国はもう長くはもたないでしょう。死者の増加と人工の血のせいで砂の量は以前よりはるかに増え、地層が急激に上がったせいで砂を掘っても容易には水を得られなくなりました。我々は昼間は灼熱の下で喉を枯らし、夜は寒さに凍えながら、突然自分の身に死が訪れるのをじっと待っています。実際のところ、薬を使ったことのない者などほぼ存在しないに等しいのです。昔、反対していた年長者たちはもうすでに老衰のために砂に還ってしまいました。やっと国によって使用が禁じられるようになったかつての薬は、現在は禁止薬物として裏で流通しており、どうせ死ぬのであればと多くの人々が相変わらず服用を続けています。彼らは自由に言葉を発することのできる生活に慣れてしまったのです。

私もかつて若い頃は仲間たちと共に薬物を用いておりました。死に対して無謀であることが砂に逆らう唯一の手立てだと考えていたのです。きっと仲間たちも同じように考えていたのでしょう。でも結局、彼らの生はあっという間に枯れつき、砂となって死者たちの中に飲み込まれてしまいました。彼らの残した言葉など、あまりにも軽くて何一つ記憶に残りませんでした。

私が今日このように、自分の血のほとんど全てを流すのと引き換えにあなたに話したのは、これだけが砂に抗うことのできる唯一の方法だということがやっとわかったからです。本来、言葉を発するとは血を流す覚悟のいるものであり、痛みと引き換えにあるべきものなのです。言葉は凶器にだってなり得るのであり、自らも死ぬ覚悟がなければ、それを用いてはならなかったのです。そして、その覚悟をもって語られた言葉だけが、確実に他者の記憶に刻まれるのです。私がこうして血を流して砂の国について語った言葉は、あなたの中に留まり続け、あなたの中で息をし続けるでしょう。私の言葉は生きて脈打っているのであり、それが誰かの中で生きている限り、我々砂の民は存在し続けるのです。

だいぶ喉が渇いてきました。いえ、水を飲んだとしても無駄なのです。きっと私は、あなたがこれから進んでいき、全ての話を聞き終わる前に、内側から砂に飲み尽くされてしまいます。あなたに差し上げた言葉の他に我々には何もありません。私の座っているこの場所には、ただ砂が残るばかりでしょう。